Bordeaux 2017

La Synagogue, Musée d'Aquitaine, Grotte Pair-non-Pair, Château de la Rivière.

Elle a été reconstruite en 1883 sur une partie de la villa gallo-romaine, ce qui a permis de la découvrir. son clocher et son portail d'entrée qui datent de la fin du XVIIIe siècle ont été conservés. Quelques rares vestiges de la façade romane ainsi que d'anciens contrefortssont reconnaissables.

1

L 'intérieur de l'église abrite les reliques de Sainte Fructose, sainte du IVe siècle, reposant dans une châsse dorée, dans la contre-allée sud, la statue en bois de Notre Dame de Montuzet du XVIIe siècle, un chemin de croix du XIXe siècle peint sur métal et les fonts baptismaux en marbre rouge, également du XIXe siècle.

2

Notre Dame de Montuzet, Vierge à l'Enfant dite "Vierge des marins", provient du sanctuaire de Montuzet, desservi par les lazaristes. Pendant la Révolution, le maire, pour la préserver, la met au fond d'une armoire de la sacristie. Puis, se ravisant, il l'emmène chez lui où elle demeure jusqu'au rétablissement du culte, en 1802.

3

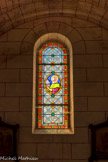

A gauche, les vitraux sont modernes. St Pierre

4

A droite, ils sont du XIX.

5

St Bertrand du Mans.

6

7

St Paul.

8

Ste Fructose.

9

Le site archéologique est révélé à l’occasion de travaux de confortement et d’extension de l’église ; une mosaïque est découverte ; faute de crédit, la protection et la présentation ne peuvent être réalisées ni par la commune ni par la paroisse. Le site est néanmoins reconnu comme le siège d’une villa gallo-romaine et identifié en 1890 par le grand historien Camille Jullian comme la propriété mentionnée dans le testament de l’évêque du Mans Bertechramnus, daté de 615 ou 616 après J.-C. En 1962, une équipe archéologique du Touring Club de France, réunie autour de Madame Gabrielle Émard, a procédé au dégagement des vestiges, dégagement que la Direction de l’Archéologie nationale de l’époque voulait systématique et totale. Grâce aux directeurs successifs et aux membres du Bureau, le site a pu faire l’objet d’un relevé complet de l’architecture, parallèlement à l’enregistrement des données des fouilles annuelles (jusqu’en 1978) et des sondages ponctuels effectués ensuite (jusqu’en 1982).

10

La première villa a été élevée dans les années 20-40 de notre ère, au prix de travaux considérables. En effet, pour réaliser son projet, l'architecte a dû faire aplanir toute la partie inférieure du ressaut du Chardonnet, et la prolonger même d'une vingtaine de mètres en direction du fleuve par une terrase artificielle encore visible vers le fond du site. Le plan copiait celui des palais maritimes qui florissaient alors depuis un siècle en Italie centrale et méridionale, et dont les peintures pompéiennes offrent parfois des images cavalières.

Dans les années 100-120 ap. J.-C., le palais maritime est démoli pour laisser place à un autre édifice. Le nouvel ensemble reste, en gros, fondé sur les murs existants. Il ouvre toujours sur le paysage, composante de toute façon essentielle dans ce type de construction, et une salle à manger-belvédère, appuyée au mur - droit maintenant - qui ferme la villa à l'ouest, marque toujours, du côté du fleuve, le centre de la façade ouverte sur l'estuaire.

La villa du Bas-Empire : Fin IVème début Vème siècle. Les vestiges de ce que nous appelons le dernier état sont a priori les plus aisément identifiables pour le visiteur, puisqu’ils affleurent partout

11

12

Sur le mur, des panneaux de peintures murales au décor caractéristique du IIIème style pompéien tardif témoignent de la richesse du palais aristocratique du Ier siècle.

13

Tête de Méduse sur fond noir, présentée de trois quarts, cerclée d’une bordure verte à perles blanches. Cette tête reposait sur la pseudo-corniche qui séparait la zone radiale de la zone supérieure. Rapprochement : Tête de Méduse de la pièce I de la maison des Vettii à Pompéi. Elle se trouve au centre d'un panneau médian. Sommet de candélabre sur fond noir. Des biches et plus haut, des oiseaux sont perchés sur les tiges qui partent des candélabres. Il s'agit là de la partie supérieure du candélabre limitée par la bande ocre jaune. Rapprochement : Oiseaux perchés Maison de l'Ephèbe à Pompéi.

14

Tête de Méduse sur fond noir, présentée de trois quarts, cerclée d’une bordure verte à perles blanches. Cette tête reposait sur la pseudo-corniche qui séparait la zone radiale de la zone supérieure.

15

Masque lunaire portant, un médaillon à fleuron vert. Masque d’un homme âgé difficile à identifier. La barbe et les traits rappellent le dieu Océan, mais la couronne de feuillages ferait plutôt penser à un Bacchus. Placé dans la partie supérieure, ce médaillon devrait être juste au-dessus d'un candélabre. Rapprochement : Dieu Océan. Péristyle de la maison des Vettii à Pompéi.

16

Masque d'un homme âgé difficile à identifier. La barbe et les traits rappellent le dieu Océan, mais la couronne de feuillages ferait plutôt penser à un Bacchus. Placé dans la partie supérieure, ce médaillon devrait être juste au-dessus d'un candélabre. Rapprochement : Dieu Océan. Péristyle de la maison des Vettii à Pompéi.

17

Masque lunaire portant un médaillon à fleuron rouge vermillon. De la tête très ronde, sur fond noir, sortent deux cornes en forme de lyre qui soutiennent un médaillon à fleuron. Cette tête faisait partie de la zone supérieure du décor.

18

Amour conduisant un cygne. Sur fond noir, un amour est dressé sur le dos d’un cygne en vol qu’il tient en bride De l'amour ne subsistent qu'une jambe et le bas du ventre. Ce groupe se situait en "figure volante" au milieu du panneau médian

19

Ce candélabre sur fond noir avec chèvres. Sur les tiges qui partent des candélabres, des chèvres sont juchées dos à dos. Le candélabre est encadré par des lampes lisses à boules et à barres et par des filets d'encadrement verts. Le candélabre servait de séparation entre deux panneaux. Rapprochement : Chèvre perchée sur une tige. Décor de Commugny (Suisse). Bas de candélabre sur fond noir. Ce candélabre, dont la base s'appuie sur la zone inférieure sépare deux panneaux de la zone médiane. Le fond de la partie médiane est entièrement noir. Cette base est en forme de base de colonnette. Rapprochement : Cette base de candélabre de la pièce n°8 de la villa de Varano à Stables (Italie) en forme de base de colonne, est du même type.

20

Ce candélabre sur fond noir avec chèvres. Sur les tiges qui partent des candélabres, des chèvres sont juchées dos à dos.

21

Amour conduisant des dauphins Sur fond noir, un amour est grimpé sur l'échine d'un dauphin. Il tient les rênes reliées aux bouches des dauphins. On ne voit qu'une partie du dos et de la queue du deuxième dauphin. Ce groupe se situait au milieu d’un panneau médian. Rapprochement: On trouve un amour associé à des dauphins, mais qui sont attelés à un char, dans 1(atrium de la maison des Vettii à Pompéi (italie ). Le thème de 1’amour associé à des animaux et particulièrement aux dauphins est très ancien.

22

Sur fond noir, ce cygne au long cou ployé est perché sur le rebord d’un entablement II semble prêt à s’envoler. Dans la restitution du décor de PLASSAC, il n’y a pas de tableau à entablement. Il correspond soit à une variante soit à un décor différent.

23

Oiseaux perchés sur des tiges. Il s’agit de motifs associés au candélabre de séparation des panneaux médians.

24

Chez les gaulois le taureau était une divinité puissante, dispensatrice de bienfaits et de richesses. Les trois cornes ajoutaient encore à cette puissance. C’est dans l’est de la Gaule, chez les Séquanes, que le culte du taureau semble avoir été le plus important. Les statuettes en bronze devaient y être vendues comme objets de piété. Ceci explique les quelques trouvailles éparpillées comme à PLASSAC.

25

LES SACRIFICES SANGLANTS : On sacrifiait le plus souvent des bœufs, des moutons ou des porcs. Le choix des victimes, la façon de les immoler, obéissaient à des prescriptions rigoureuses. LES SACRIFICES NON SANGLANTS (LIBATIONS) : On répandait l’offrande dans la flamme allumée sur l’autel. Cela pouvait être du vin, du lait, du parfum, du miel, du sel, des gâteaux... Le sacrifice devait être accompli le haut de la tête et la nuque couverts avec la toge, accompagné de formules liturgiques ou de prières. La moindre erreur, dans la prière ou les gestes rituels, le moindre bruit, imposaient de recommencer toute la cérémonie.

26

27

Toiture. La tuile supérieure recouvrait en partie la tuile inférieure. Les crans permettaient qu’elles s’emboîtent et évitaient le glissement de la tuile supérieure. Les toits étaient couverts de tuiles plates à report (Tegulae), et de tuiles demi-rondes (Imbrices) servant de « couvre-joint ». La tuile demi-ronde servant de couvre-joint était fixée sur les tuiles plates à l’aide de mortier de chaux. La première tuile du bar était tenue par un clou.

28