UN ESPACE CHRÉTIEN QUI SE COUVRE D’ÉGLISES À partir de l’an 313, l’empereur Constantin décide de ne favoriser plus qu’une seule religion dans l’Empire romain : le christianisme. Cette décision fait suite aux lourdes persécutions qu’ont subites chrétiens principalement sous les empereurs Dèce et Dioclétien au IIIe et début du IVe siècle. Le christianisme devient religion d’État sous Théodose en 380. Le IVe siècle marque le début d’une grande prospérité pour cette religion. Tandis qu’une vaste littérature chrétienne se constitue, le territoire se couvre d’églises aux décors raffinés, où l’image chrétienne prend toute sa place, puisant dans le vaste répertoire de l’Histoire sainte, depuis la Bible jusqu’aux nouveaux martyrs et saints. L’architecture des églises s’organise autour de la liturgie. Toutes les techniques sont au service de ce monde d’images: mosaïque, fresques, sculpture sur pierre et sur ivoire, orfèvrerie en argent repoussé, broderies, enluminures... Jérusalem, ville de la mort et de la résurrection du Christ, apparait comme le cœur de ce réseau d’églises, avec l’édicule du Sépulcre construit par l’empereur Constantin au-dessus du tombeau du Christ.

134

MOSAÏQUE AVEC UNE BASILIQUE REPRÉSENTÉE EN PERSPECTIVE Méditerranée orientale, 2ème moitié du Ve siècle Mosaïque de pavement

135

MOSAÏQUE REPRÉSENTANT UN INTÉRIEUR D’ÉGLISE Méditerranée orientale, Ve siècle Mosaïque de pavement

136

DALLE DE CHANCEL Zib (environs de Tyr), Liban, Ve-VIe siècle Calcaire

137

Chapiteau Palestine, VIe siècle Calcaire

138

DEUX CHAPITEAUX Mont-Nébo, Jordanie, VIe siècle Pierre

139

MOSAÏQUE AVEC UNE PAIRE DE CHÈVRES AUTOUR D’UN PALMIER-DATTIER Khirbat al-Mukhayyat, Jordanie, 535-536 Mosaïque de pavement Cette mosaïque ornait le sol d’une église consacrée à saint Georges. Deux chèvres entourent un palmier dattier surmonté de deux colombes. La mosaïque présente deux inscriptions : à droite» « saola » en grec» du nom d’un archidiacre de l’église; à gauche, « bi-salam » en christo-palestinien ou en arabe, traduit par « donner le repos et le salut ». Si cette seconde inscription est en arabe, elle serait l’une des seules inscriptions arabes connues en Syrie-Palestine à cette époque

140

STÈLE FUNÉRAIRE INSCRITE Ghor Es-Safi, Palestine, Période byzantine Pierre

141

TEXTILE ÀUX CROIX ANSEES Égypte, VIIe siècle Tapisserie de lin et laine

142

TENTURE AU JONAS Égypte, IIIe-Ve siècle Tapisserie en lin et laine

143

Divers noms sont donnés à l’Eucharistie: la cène, la communion, la messe. La consécration du pain et du vin, qui deviennent respectivement le corps et le sang du Christ, occupe une place centrale qui participe à l’organisation et à la construction symbolique de l’espace sacré qu’est l’église. La liturgie eucharistique n’est pas la seule à s’y dérouler. Il faut y associer la liturgie baptismale, véritable rite d’entrée dans la communauté chrétienne, et le culte des reliques qui fidélise et conforte la foi des chrétiens.

QUATRE MOULES À HOSTIE (?), Ve-VIe siècle Bronze

144

PYXIDE SERVANT À CONTENIR LES HOSTIES Église de La Voûte-Chilhac, Haute-Loire Ivoire : Méditerranée orientale (?), 2nde moitié du VIe siècle Monture en cuivre : France (centre), XVe siècle Le Christ et la Samaritaine - Guérison du boiteux.

145

Mosaïque avec la représentation d’une donatrice dénommée Marie. Cathédrale de Jérash, Jordanie. Première moitié du XVIIe siècle. Mosaïque de pavement.

146

LAMPE SUSPENDUE AVEC UNE MAIN PORTANT UNE CROIX Palestine, VIe-VIIe siècle Bronze

147

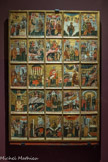

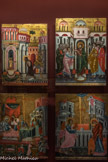

ICÔNE DU CONCILE DE NICÉE Alep, 1637 (?) Tempera sur bois Liban,

148

MAQUETTE DE L’ÉDICULE DU SAINT-SÉPULCRE Narbonne, Ve siècle Marbre Découvert au XVIIe siècle, ce modèle du Saint-Sépulcre de Jérusalem avait été commandé au Ve siècle par l’évêque Rusticus de Narbonne. Il a sûrement été réalisé à partir des plans du premier édicule du Sépulcre construit par l’empereur Constantin et rapportés par des pèlerins. Il servait à bénir le saint chrême (mélange d’huile et de parfums) qui, au contact de la banquette symbolisant le lit du Christ, était sanctifié pour être utilisé lors des sacrements du baptême, de la confirmation et de l’ordre. Il permettait également aux pèlerins ne pouvant se rendre à Jérusalem de se recueillir sur ce monument emblématique de la chrétienté.

149

TRÉSOR D’ATTAROUTHI Le trésor d’une église de la ville d’Attarouthi, une cité marchande prospère située en Syrie, se compose d’objets liturgiques, c’est-à-dire associés au rite chrétien. Il se compose principalement de calices en or et en argent sur lesquels sont représentés la croix, le Christ et des saints. S’y trouvent également des encensoirs, une passoire à vin et une petite colombe sculptée qui représente le Saint-Esprit. Les inscriptions en grec indiquent que ces objets sont des donations des habitants de la ville.

CALICE Attarouthi, Syrie, 500-650 Argent et argent doré

150

CALICE Attarouthi, Syrie, 500-650 Argent et argent doré

151

ÉVANGÉLIAIRE DE RABBULA La Crucifixion Syrie, VIe siècle Manuscrit enluminé sur papier Cet évangéliaire (recueil des Évangiles) est l’un des plus anciens manuscrits syriaques à peintures connus. Il porte le nom du scribe Rabbula qui en termina la copie. 14 feuillets enluminés illustrent une Vierge à l’Enfant et les principales scènes du la vie du Christ, dont la première représentation de la Crucifixion telle qu’elle est racontée dans les Évangiles. Le Christ est représenté à la fois homme (le sang coule) et divin (manteau royal), la Vierge pleure, les soldats se partagent la tunique. Au-dessous, la représentation de la Résurrection permet le rassemblement en une image des deux temps principaux de la Passion.

152

RELIQUAIRE EN BOIS PEINT ORNÉ DE SCÈNES DE LA VIE DU CHRIST « Trésor » de la chapelle du Sancta Sanctorum au Latran, Rome Syrie ou Palestine, VIe siècle Bois gravé, travaillé et partiellement doré, peinture à l’encaustique Ce reliquaire qui renferme des pierres et du terreau est l’un des premiers souvenirs rapportés du pèlerinage en Terre sainte. L’intérieur du couvercle est orné de cinq scènes de la vie du Christ dont la lecture se fait de bas en haut: la Nativité et le Baptême, la Crucifixion, les Femmes au tombeau et l’Ascension. Le traitement stylistique dénote une influence des manuscrits syriaques à peintures tel l’évangéliaire de Rabbula présenté à ses côtés.

153

FRAGMENTS D’UN DIPTYQUE. Syrie, VIe – VIIe siècle. Ivoire. Entre le quatrième et le sixième siècle, la production d’ivoire sculpté connaît un essor sans précédent en Méditerranée. L'iconographie chrétienne va s’y épanouir, l’ivoire étant traité comme support des décors des objets liturgiques ou comme ornement du mobilier des églises.

154

Près de 14 ivoires, dont cinq sont présentés ici, auraient composés la chaire de Grado, un trône liturgique offert par l’empereur Héraclius (vers 610 – 641) à Grado, en Italie après sa reconquête de l’Égypte. Ornées de scènes de la vie du Christ de représentations de laïcs et de prophètes, leur usage et leur agencement sur le trône restent incertains. En haut : PLAQUE AVEC SAINT MARC PRECHANT Méditerranée orientale ou Égypte, VIIe-VIIIe siècle Ivoire et PLAQUE AVEC L’ANNONCIATION. En bas : PLAQUE AVEC SAINT MENAS entre deux chameaux. PLAQUE AVEC LE PROPHETE JOEL PLAQUE AVEC UN PROPHETE

155

LES CONCILES ET L’ORIGINE DES ÉGLISES ORIENTALES Depuis Constantin (306-337), le chef de l'Église est l(empereur des Romains, installé à Constantinople, l'ancienne Byzance. L’empereur préside les conciles (assemblées) où se réunissent les évêques du monde chrétien. Les conciles de Nicée (325) et de Constantinople (381) s’attachent à définir le socle de la foi de l’Église, dans une époque agitée par des hérésies. Des querelles théologiques sur la question de la nature du Christ ressurgissent au Ve siècle, conduisant à la prise d’autonomie de plusieurs Églises orientales. L’Église de Perse déclare son autonomie par rapport à Constantinople en 410 et confirme son indépendance en réfutant le concile d’Éphèse, tenu en 431. Les Églises copte (Égypte), syriaque, Syrie), arménienne et éthiopienne prennent leur autonomie à la suite du concile de Chalcédoine (451), élaborant une théologie propre, appelée «monophysisme » ou «miaphysisme». Cette position théologique est adoptée dans un contexte plus large, politique et économique, où le pouvoir byzantin pouvait être vécu comme autoritaire par les populations.

156

157

158

MONACHISME ET PELERINAGES Le modèle de la vie monastique est né au IIIe siècle dans le désert égyptien avec saint Antoine et saint Pacôme, vite suivis d’adeptes en Palestine, en Syrie et en Mésopotamie. Ces hommes et ces femmes vivent retirés du monde, soit en solitaires, soit en communauté, pour consacrer leur vie à la prière et à l’ascèse. Essentiellement urbain a son origine, le christianisme gagne le .campagnes par l’entremise de ces moines qui y propagent la, nouvelle religion. Au IVe siècle, le culte des saints prend également une importance considérable. Des pèlerinages s’organisent autour des tombeaux des saints et martyrs, ou de leurs reliques, attirant de toutes parts des pèlerins, venus parfois même d’Occident. Les lieux saints se multiplient en Orient, constituant avec les monastères un maillage dense qui dessine un nouveau monde, largement christianisé.

159

CARTE DES DÉSERTS DE LA BASSE-THÉBAÏDE AUX ENVIRONS DES MONASTÈRES DE SAINT- ANTOINE ET DE SAINT-PAUL Père Claude Sicard (attrib.) Le Caire, 1717 Carte manuscrite coloriée

160

TUNIQUE DU PRÊTRE KHÔLTI À DÉCORS EN BANDES LINÉAIRES Naqlun (Fayoum), Égypte, VIIIe-Xe siècle Tapisserie de lin et laine

161

ICÔNE BILATÉRALE AVEC SAINT PAUL ET UN SAINT NON IDENTIFIÉ Égypte, VIe-VIIe siècle Bois. Cette icône témoigne de la poursuite du portrait peint sur bois qui avait été développé en Égypte par les Romains. L’apôtre Paul y est présenté debout tenant un calice. Le style abstrait et schématique est typique de l’art copte des VIe-VIIe siècles qui, tout en se fondant; dans l’art byzantin, conserve des traits spécifiques égyptiens tels les yeux ronds.

162

PORTRAIT COPTE, FRERE MARC Baouit, Égypte, VIe-VIIe siècle Bois peint à. la détrempe, cire, pigments

163

PORTRAIT D’UN MOINE COPTE Baouit, Égypte, VIe-VIIe siècle Bois peint à la détrempe, cire, pigments. Ces bois peints représentant des moines ont été retrouvés dans le monastère de Baouit en Égypte. La représentation frontale, l’auréole jaune cernée de noir, le réalisme des visages sont des éléments typiques des bois coptes de cette période

164

STÈLE REPRESENTANT APA CHENOUTE Sohag, Egypte, Ve siècle Calcaire Cette stèle représente Chénouté, le troisième grand moine de l’Egypte chrétienne. Peu connu en Occident, Chénouté a pourtant eu une influence considérable sur la structure monastique égyptienne, notamment à travers la rédaction en langue copte de ses Canons et Discours, adressés respectivement aux moines et au public séculier. Il appliqua ses principes et ses sermons en reprenant le monastère de Sohag dirigé par son oncle et en réformant ses règles.

165

166

STÈLE AVEC LA REPRÉSENTATION DE SAINT SYMÉON STYLITE Alep, Ve-VIe siècle Basalte

167

RELIEF AVEC MONOGRAMME DU CHRIST Baouit, Égypte (?), Ve-VIe siècle Calcaire

168

ICONE DE SAINTE MARIE L'EGYPTIENNE Ne'meh al-Musawwi (attrib.) Alep, fin du XVIIe siècle Londres Ancienne prostituée d’Alexandrie vivant au Ve siècle, Marie se rend à Jérusalem mais se voit refuser l’entrée au Saint-Sépulcre. Elle demande l’intercession de la Vierge et pénètre finalement dans la basilique, avant de partir dans le désert palestinien. Elle y reçoit la communion du moine Sozime et y passe plus de quarante années. Marie l’Égyptienne figure sur de nombreuses icônes de dévotion. Elle y apparaît le plus souvent le visage émacié et vêtue de haillons, témoignages de sa vie de repentance dans le désert.

169

ICÔNE DE SAINT JEAN LE PRÉCURSEUR (SAINT JEAN-BAPTISTE) Alep, XVIIe siècle Tempera sur bois

170

FRESQUE DE LA VIERGE ET L’ENFANT Beyrouth, XIIIe siècle Fresque sur nid d’abeille Cette Vierge et l’Enfant provenant d’une église de Beyrouth témoigne de l’art des fresques des églises libanaises à l’époque médiévale. Certainement exécutée par des artistes locaux, cette fresque s’inscrit dans le répertoire de l’art byzantin et renseigne sur la production artistique des communautés chrétiennes. Il existe une trentaine de chapelles décorées de fresques de la sorte, étudiées et en partie restaurées depuis 2004 par l’Association pour la Restauration et l’Étude des Fresques Médiévales du Liban.

171

ICONE DES QUATRE FÊTES Deir al-Surian (Monastère des Syriens), Ouadi Natroun, Égypte Grèce, Thessalonique ( ?) vers 1310-1320 Tempera et feuilles d’or sur bois L’icône représente quatre des douze grandes fêtes chrétiennes, de haut en bas : L’Annonciation et la Nativité, le Baptême du Christ et la Transfiguration. Elles sont identifiées par des inscriptions rouges en grec. Réalisée en Grèce, cette icône a été retrouvée en Egypte, dans le monastère dit des Syriens fondé par des moines syriens du IXe au XVIIe siècle qui lui ont donné son nom.

172

ICONE DU DIMANCHE DE L'ORTHODOXIE Manania al-Musawwir ( ?), 1722 Tempera sur bois Le Dimanche ou Triomphe de l’Orthodoxie est une célébration de la victoire du culte des images, le 11 mars 843, après la crise iconoclaste qui secoua l’Empire byzantin aux VIIIe-Xe siècles. En 730, l’empereur byzantin Léon III avait demandé l’interdiction et la destruction des icônes voyant dans le culte des images de l’idolâtrie. Le culte est temporairement rétabli en 787 par l'impératrice Irène, puis définitivement en 843 par l'impératrice Théodora et le patriarche de Constantinople, tous deux représentés tenant un portrait de la vierge dans la partie supérieure de l’icône.

173

PANNEAU DE PORTE REPRÉSENTANT LA NATIVITE Église al-Mu‘allaqa, Le Caire, vers 1500 Bois de cèdre C’est l'un des dix panneaux d’une porta en bois, installée jadis dans l’église Sainte-Marie du Caire, en Egypte. Une église nommée aussi « la suspendue », al-Mu'allaqa, en raison de ses deux niveaux reliés par un escalier. Recensée déjà au IXe siècle, c’est l’une des plus anciennes et des plus célèbres églises coptes du vieux Caire. Elle fut longtemps le lieu de consécration et d’intronisation des patriarches coptes, et est restée richement décorée. Les panneaux de la porte racontent la vie de Jésus. Ici, la Nativité, très finement sculptée.

174

DEUX PANNEAUX AVEC CROIX. Égypte. XIIe siècle. Bois

175

DEUX PANNEAUX AVEC CROIX. Égypte. XIIe siècle. Bois

176

UN MONDE D’IMAGES De la conquête musulmane, jusqu’au XIIIe siècle, la vie artistique des Églises orientales fut florissante, donnant naissance à des fresques, des icônes, des manuscrits enluminés ou encore des objets d’orfèvrerie. Ce monde d’images où les figures du Christ, de la Vierge et des saints tiennent une place prépondérante se développe au sein d’une culture musulmane qui interdit la figuration du divin. Les artistes qui œuvrent sont ouverts à des influences diverses entre un art byzantin qui continue à être une référence et la culture islamique, devenue dominante. Les influences viennent aussi d’Occident au moment des croisades, ou de Perse et d’Inde, par le biais du commerce. Les artistes exercent pour les différentes communautés religieuses, s’adaptant aux commandes de chacune. Des styles régionaux apparaissent, les objets d’art sacrés circulent, conduisant à une diversité de styles dans un même espace géographique.

177

ICÔNE DE SAINT SYMEON STYLITE L’ANCIEN ET SAINT SYMEON STYLITE LE JEUNE. Youssef al-Musawwir Alep. avant 1666 Tempera sur bois Cette icône réunie deux saints stylites, Syméon l'Ancien (389450) à gauche, et Syméon le Jeune (521-592) à droite. Ils sont debout sur leur colonne et tiennent chacun un rouleau écrit en arabe. Syméon le Jeune porte en outre une corde attachée à un panier qu’une femme remplira de nourriture. La composition présente également des scènes tirées de la vie de ces deux stylites, ainsi qu’une foule venue implorer leurs pouvoirs guérisseurs, et le Christ dans le ciel.

178

Les ampoules à eulogie sont de petits flacons de métal, de verre ou de terre cuite, comme ici, rapportés par les pèlerins de l'Antiquité et du haut Moyen Age. Elles contenaient de l'eau, de l'huile des lampes brûlant dans les sanctuaires visités ou ayant été en contact avec les reliques d'un martyr, ou encore de la terre recueillie autour de la tombe vénérée. Elles sont très répandues et bien souvent ornées de la figure d’un saint martyr.

179

180

AMPOULE A EULOGIE AVES LA REPRESENTATIONDE SAINT MENAS ET SAINTE THECLE Egypte, VIe siècle Céramique (terre cuite), décor moulé et peint

181

DEUX AMPOULES A EULOGIE AVEC REPRESENTATION DE SAINT MENAS ENTRE DEUX CHAMEAUX Abou Mena, Égypte, Ve-VIIe siècle Céramique (terre cuite), décor moulé et peint Saint Menas (285-309) est un soldat originaire du delta du Nil qui quitta l’armée romaine pour ce faire ermite et mourut en martyr en Phrygie, en Asie Mineure. Son corps fut chargé sur des chameaux. Au sud-ouest d'Alexandrie, les deux camélidés refusèrent d’aller plus loin, et le corps fut enterré sur place. Le site, appelé Abou Mena, devint un lieu de pèlerinage à partir du Ve siècle.

182

BOUTEILLE AVEC REPRESENTATION D’UN SAINT STYLITE. Syrie, milieu Ve-VIIe siècle Verre

183

LES EGLISES ORIENTALES APRÈS LA CONQUÊTE ARABE VIIE-XIVE SIÈCLE C’est depuis l'Arabie que les successeurs du prophète Muhammad lancèrent la conquête musulmane : Damas est conquise en 636, Jérusalem en 638 Alexandrie et Mossoul en 641. La majorité chrétienne de ces territoires fut soumise au régime fiscal des peuples conquis, puis progressivement aux règles élaborées à leur égard par les juristes. En tant que dhimmis, «protégés», juifs et chrétiens purent garder leur religion, leurs lieux de culte et leurs biens, en échange d’un impôt et de discriminations spécifiques. L’usage de la langue arabe se répandit assez vite parmi les chrétiens, donnant naissance à un christianisme de langue arabe. Les chrétiens continuèrent ainsi à vivre en terre musulmane, entre périodes de paix et de persécutions, selon la clémence ou la sévérité des pouvoirs successifs. Leurs Églises y restent vivantes, mais les cas d’oppression ne manquent pas, comme le© terribles persécutions du calife fatimide Al-Hakîm (1020) en Égypte, ou les émeutes déclenchées contre eux lors des croisades et de l’invasion mongole. Ces périodes de tensions, ainsi que les perspectives de réussite sociale ou économique, entraînèrent des conversions plus ou moins forcées, et une diminution progressive de la proportion des chrétiens dans la population. À partir du XIIIe siècle on peut considérer qu’ils sont minoritaires en nombre presque partout.

184

FLABELLUM SYRIAQUE À LA VIERGE À L’ENFANT Deir al-Surian (Monastère des Syriens) Ouadi Natroun, Égypte, 1202-1203 Bronze martelé et ciselé.

185

FLABELLUM SYRIAQUE À LA VIERGE À L’ENFANT Deir al-Surian (Monastère des Syriens) Ouadi Natroun, Égypte. 1202 Alliage cuivreux, gravé, bois

Le flabellum est un grand éventail liturgique monté sur une longue hampe utilisé pour faire de l’air et chasser les mouches au-dessus du pain eucharistique. Ces deux exemples comportent chacun une Vierge à l’Enfant en médaillon et des inscriptions syriaques, dont l’une est une invocation à la Vierge : « Mère de Dieu assiste moi dans ma prière ». Ces deux flabella sont datés du XIIe siècle et ont été retrouvés dans le monastère des Syriens, au nord-ouest de l’Égypte.

186

ICONE DE L’HYMNE ACATHISTE Youssef al-Musawwir ‘attrib) Alep entre1650 et 1667 Tempera sur bois

187

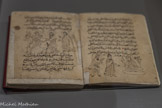

MEMRE DE MAR (SAINT) JACQUES DE SAROUG ET DE MAR (SAINT) ÉPHREM Offert par Mar Yuhannan évêque de Mardin au monastère de Mar Hananya Mardin, Haute Mésopotamie (Turquie actuelle), XIIIe siècle Manuscrit en syriaque Docteur de l’Eglise et théologien- poète du Ive siècle, saint Éphrem est surnommé « la Harpe de Dieu ». Composant en syriaque, il a écrit en vers de célèbres hymnes destinées à être chantées. Elles furent rapidement traduites en grec, copte puis arabe et sont encore utilisées dans la liturgie de différentes Églises.

188

ICONE AVEC LA DORMITION DE SAINT ÊPHREM LE SYRIEN Crète, 1457 Tempera et or sur bois

189

TRADUCTION DU PANDECTE DU MOINE NICON DU GREC À L’ARABE Kitâb al-hâwî al-kabîr Baalbek,Liban, 1236 Manuscrit en arabe Nicon était un prêtre melkite qui avait été chargé de réformer les monastères du Nord de la Syrie. Il a rédigé plusieurs ouvrages en grec dont des Interprétations des commandements du Seigneurs (Pandectes) qui furent traduites en arabe et largement diffusées chez les chrétiens arabophones. Le manuscrit présenté ici contient des marques de lecture de l’évêque Bûlus de Baalbek datées de 1243.

190

SACRA PARALLELA Attribué à saint Jean Damascène Empire byzantin, IXe siècle Manuscrit sur parchemin Paria,BnF - Département des manuscrite occidentaux, grec 923, folio 208 Ce recueil de citations bibliques et patristiques richement illustré a été copié lors de la crise iconoclaste déclenchée par les empereurs byzantins (726-843). Les illustrations de portraits des Pères de l’Église témoignent ainsi de l’engagement de jean Damascène en faveur de la vénération des images.

191

LIVRE DES HOMELIES Virgo lactans (Vierge allaitante) Fayoum, Égypte,989-990 Manuscrit sur parchemin. Dans ce recueil» une homélie à la Vierge est illustrée d'une Vierge à l'Enfant accompagnée de saint Jean. Cette iconographie de la Vierge allaitant le Christ tout en les désignant du doigt serait une adaptation de l'iconographie traditionnelle de la Vierge dite Hodigitria (qui montre le chemin)

192

ÊVANGÉLIAIRE SYRIAQUE Copié par Petros, fils du prêtre Gabriel Melitène, Turquie actuelle, 1054 Manuscrit sur parchemin, écriture estrangela L’iconographie da ce manuscrit, reprend des éléments byzantine et syriaques. La Vierge est représentée debout, ouvrant la main gauche, et tenant dans la droite un rouleau écrit en grec et en syriaque. Au-dessus, son nom est inscrit sous son titre de Mère de Dieu en grec (à gauche) et en syriaque (à droite). Son vêtement est orné de deux ou trois étoiles qui reprennent l’iconographie byzantine, tandis que la bordure florale est typiquement syriaque.

193

TÉTRAÉVANGÉLIAIRE COPTE BOHAÏRIQUE La Descente de Croix Damiette, Égypte, 1178-1180 Manuscrit sur parchemin, enluminé. Copiés pour le patriarche d'Alexandrie Marc II, ces Évangiles sont rédigés en copte bohaïrique, langue de la liturgie chrétienne d’Égypte entre le Xe et le XIe siècle. Les vêtements de certains personnages traduisent l'influence des manuscrits arabes contemporains.

194

THÊOTOKIES ET HYMNES EN L'HONNEUR DES SAINTS Égypte, 1518 Manuscrit sur papier, texte en copte et en arabe Le décor de ce manuscrit bilingue s’inspire d’une double tradition: la croix chrétienne est ornée de motifs végétaux et géométriques typiques de l’art islamique; le frontispice placé au-dessus de la première prière rappelle ceux placés dans les manuscrits islamiques religieux et profanes.

195

THÊOTOKIES ET HYMNES EN L'HONNEUR DES SAINTS Égypte, 1518 Manuscrit sur papier, texte en copte et en arabe Le décor de ce manuscrit bilingue s’inspire d’une double tradition: la croix chrétienne est ornée de motifs végétaux et géométriques typiques de l’art islamique; le frontispice placé au-dessus de la première prière rappelle ceux placés dans les manuscrits islamiques religieux et profanes.

196

ÉVANGILES EN ARMÉNIEN Copié par Arakel Gronavor, enluminé par Sargis Pidzak Monastère de Lazare, Taron (Turquie actuelle), 1312 Manuscrit tempera, or, encre sur papier Jérusalem, Patriarcat arménien, Ma 1949, folio lOv-llr Ces Évangiles ont été rapportés à Jérusalem par des pèlerins de Cilicie, royaume arménien allié des croisés. Ils sont enluminés par le célèbre peintre Sargis Pidzak. L'utilisation d’une lettrine en ouverture des textes (ici un ange tenant l’Évangile de Matthieu) avait été introduite au XIIe siècle depuis l’Europe.

197

ÉVANGILES EN ARMÉNIEN DÉDICACÉS A LA REINE MARIUN ET A SA FILLE Copié par Nerses, enluminé par Sargis Pidzak Sis, Cilicie (Turquie actuelle), 1346 Manuscrit tempera, or, encre sur papier Jérusalem, Patriarcat arménien. Ms 1973 Ce manuscrit qui associe images sacrées et profanes rend compte de l’art de cour arménien nourri des traditions de la région. Aux pieds du Christ déposé, la Reine Mariun, à qui furent offerts ces Évangiles, est représentée en tenue de cérémonie. La stylisation du dessin, les aplats de couleurs et l’apparence statique des personnages reflètent le style du peintre Sargis Pidzak.

198

LANGUES ET LITURGIES Une importante littérature chrétienne s’est constituée en grec, en syriaque et en copte. Au-delà du texte sacré, commentaires bibliques, traités théologiques, vies des saints et livres liturgiques ont enrichi ce patrimoine. Les hymnes, poèmes chantés à vocation liturgique, apparaissent comme le cœur de cette littérature orientale. Avec la conquête musulmane, l'arabe se répand et donne lieu à des traductions des textes chrétiens à partir de leurs langues d’origine. Une littérature chrétienne directement écrite en arabe voit également le jour à partir du Xe siècle. Selon les Églises, les langues initiales sont conservées pour dire la messe, ou sont remplacées par l’arabe, ou par une combinaison des deux langues. Aujourd’hui si la messe est souvent en arabe, c’est avec une grande souplesse que les langues liturgiques traditionnelles des diverses Églises sont encore présentes dans les célébrations.

199

ICÔNE BILATÉRALE DE SAINT GEORGES DE CAPPADOCE ET DES SAINTES MARINA ET IRÈNE Kastoria, Grèce, milieu du XIIIe siècle Tempera sur bois Georges de Cappadoce a été évêque d’Alexandrie entre 356 et 361. Il a succédé à Athanase d’Alexandrie, chef de file des partisans du concile de Nicée (325) qui avait statué la double nature, divine et humaine, du Christ. Georges, quant à lui, était un partisan d’Arius qui croyait en sa seule nature humaine. Il est ici représenté en croisé, vêtu d’une cotte de maille et arborant un bouclier, entouré de scènes de sa vie. Cette icône est un exemple unique de combinaison entre bas-relief et peinture dans l’art byzantin.

200

LES CROISADES Entre le Xe et le XIIIe siècle, la « Terre Sainte » devient un lieu d’affrontements entre chrétiens et musulmans. Lancé en 1095 par le pape Urbain II, l'appel à la première croisade déboucha sur la conquête de Jérusalem en 1099 et la création des États latins d'Orient par les Francs. Les musulmans finirent par mettre fin à la présence franque en 1291. La présence des croisés entraîne un durcissement des relations entre musulmans et chrétiens orientaux. Soupçonnés de connivence avec l'ennemi par les musulmans, ces derniers sont également regardés avec méfiance par les croisés. Les chrétiens orientaux se retrouvent ainsi les principales victimes de ces évènements. En Syrie et en Irak, entre l'occupation des Francs et la poussée des Mongols à l’Ouest, le recul du christianisme s'accentue à partir du XIe siècle. En Égypte, c’est après l’avènement des mamelouks (1250) et leur victoire sur les croisés à Saint-Jean-D’acre (1291) que l'on assiste à une marginalisation de la communauté copte. Ce long épisode guerrier qui a redessiné la carte de la Méditerranée a été entrecoupé de moments de paix qui ont permis commerce, grands travaux et floraison artistique. La qualité des œuvres et le talent des artistes furent de tout temps une valeur recherchée des mécènes, chrétiens comme musulmans, orientaux comme occidentaux. Ce contexte contribua aux échanges stylistiques et à la naissance de l’art croisé.

201

INTERACTIONS INTELLECTUELLES, ARTISTIQUES, CULTURELLES Entre les civilisations chrétienne et musulmane, des influences, des emprunts et des échanges vont naturellement avoir lieu. Il était courant que des chrétiens occupent de hautes charges dans l’entourage des califes. Ainsi, Jean Damascène, « Père de l’Église », fut intendant général du calife omeyyade ‘Abd al-Malik (646-715) à Damas. Les nestoriens connurent, dans la Bagdad abbasside (750-1258), des jours fastes. Ils étaient employés en nombre dans l’administration et s’illustrèrent comme médecins, savants ou encore traducteurs. L’Égypte fatimide (969-1071) fut assez favorable aux coptes, comme l’architecte Kâtib al-Firghâni qui fut en charge de la construction de la mosquée d’Ibn Tulun au Xe siècle. Les chrétiens d’Orient ont su très tôt investir le nouveau pouvoir, et ont pu occuper une place de choix dans l’appareil étatique. En Égypte par exemple, l’appareil fiscal est entièrement aux mains des coptes. La production d’objets de facture islamique ornementés de scènes chrétiennes reflète l’influence de l’environnement musulman dans lequel s’insère la chrétienté orientale.

202

CHANDELIER AUX SCÈNES CHRÉTIENNES Signé Dâwûd ibn Salâma al-Mawsili Syrie, 1248-1249 Alliage cuivreux martelé, décor incrusté d’argent, de cuivre rouge et de pâte noire La signature de l’artisan Dâwûd ibn Salâma al-Mawsili nous renseigne sur l’origine musulmane de l'atelier. Sur sa base deux frises présentant une file da personnages saints, tandis que son bandeau central comporte des médaillons figurant des scènes de la vie du Christ, telles que la Circoncision, les Noces de Cana ou la Cène. Sur l’épaule ont été figurés les signes du zodiaque, thème traditionnel des métaux islamiques.

PYXIDE Syrie ou Mésopotamie du Nord (Jezireh), vers 1225-1250 Alliage cuivreux, décor incrusté d’argent et gravé On trouve beaucoup de bottes comme celle- ci dans le monde arabo-musulman. Il s'agit ici d'une pyxide, un vase sacré servant à conserver les hosties de l’Eucharistie. Une iconographie chrétienne (l’Entrée à Jérusalem ou encore un moine) prend place dans un environnement stylistique arabo-musulman.

203

AIGUIÈRE À ICONOGRAPHIE CHRÉTIENNE ET ISLAMIQUE Syrie, 1ère moitié du XIIIe siècle Alliage cuivreux martelé, repoussé, décor incrusté d’argent, de cuivre rouge et de pâte noire

204

EVANGILE SYRIAQUE Jean le Baptiste Irak. XVe siècle Manuscrit en syriaque Ce folio représente saint Jean-Baptiste donnant le baptême, sous un texte en syriaque. Jean-Baptiste porte un turban et la barbe, manifestant l’arabisation de l'iconographie chrétienne. De même, les motifs floraux, sur la page de gauche, appartiennent au monde formel et esthétique islamique. Le turban de couleur bleue fait partie des mesures de discrimination qui s’appliquaient plus ou moins strictement aux chrétiens. Parmi ces mesures, il leur était interdit d’avoir des montures en ville ou de faire construire des maisons plus hautes que celles des musulmans.

205

PENTATEUQUE, DÉBUT DE L’EXODE, ENLUMINE COMME UN CORAN Copié par Girgis ibn Abi al-Mufaddal Egypte 1353 Manuscrit enluminé, texte collationné sur le grec, l'hébreu et le copte

206

ÉVANGILES DE L'ENFANCE. APOCRYPHES Mardin, Haute Mésopotamie (Turquie actuelle), 1299 Manuscrit en arabe Des textes dits « apocryphes » circulèrent dès les premiers siècles. Ils retracent l'histoire de Jésus enfant et de sa mère. Ces textes jouèrent un rôle important dans les Églises orientales. Ils datent pour la plupart d'une période allant du IIe au VIIIe siècle. L'Évangile du Pseudo-Thomas (Évangiles de l'Enfance) date du IVe siècle. Avec ses 52 miniatures (non finies, il manque les couleurs pour une grande partie), ce manuscrit est un exemple de l’utilisation des canons de l’art islamique par les chrétiens. Des parallèles ont pu être faits entre ces Illustrations et des scènes chrétiennes sur des métaux ayyubides

207

MANUSCRIT DE JOASAPH ET BARLAAM Barlaam baptise Joasaph Syrie, 2nde moitié du XIIIe siècle Manuscrit en arabe Ce texte, attribue à tort à Jean Damascène, raconte l'histoire christianisée de bouddha telle qu'elle fut adaptée par les chrétiens d’Orient. L’histoire raconte la conversion du jeune prince Joasaph par l’ermite Barlaam et sa lutte contre l’obstination de son père le roi Abener hostile au christianisme. Inébranlable dans sa foi, Joasaph finira par convertir son père et partira rejoindre Barlaam afin de se retirer dans le désert. Des versions musulmanes existent également de cette histoire. Les neuf enluminures proposent une synthèse d'éléments iconographiques byzantins, syriaques et arabes.

208

LES ÉGLISES ORIENTALES ENTRE ORIENT ET OCCIDENT XVe -XXe SIÈCLE Entre le XIIIe et le XVIe siècle, les Ottomans conquièrent une grande partie du pourtour méditerranéen. Si le droit musulman concernant les dhimmis, «protégés», continue de s’appliquer dans leurs territoires, les chrétiens orientaux y profitent de l’unification administrative: pèlerinages et échanges commerciaux s’y intensifient. Dans les centres urbains comme Alep, Le Caire ou Istanbul on assiste alors à un nouvel essor culturel chrétien. Une élite bourgeoise lettrée et commerçante chrétienne se développe. Le système islamique du waqf (donation pour une œuvre d’utilité pieuse ou publique), permet également l’entretien et l’essor des biens cultuels et culturels chrétiens. La première capitulation (traité) signée entre François Ier et Soliman le Magnifique en 1535, ouvre l’espace marchand méditerranéen et positionne la France comme garante des intérêts des chrétiens catholiques dans l'Empire. D’autres puissances étrangères participeront de ce système, inaugurant une réelle compétition entre elles. Des commerçants européens ouvrent des comptoirs dans les «Echelles du Levant », et s’appuient sur les chrétiens autochtones pour faire prospérer leur entreprise. Au même moment, des orientaux sont présents en Europe, où ils contribuent à l'étude des langues orientales et à la production d’ouvrages imprimés en langue orientale.

209

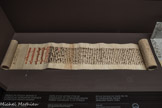

LETTRE DE SOLIMAN LE MAGNIFIQUE. EMPEREUR DES TURCS À FRANÇOIS Ier RELATIVE À LA PROTECTION PAR LUI ACCORDÉE AUX CHRÉTIENS DANS SES ÉTATS, SEPTEMBRE 1528 Turquie, 1528 Encre sur feuille de papier en rouleau Rédigée à l’encre dorée en arabe, la lettre comporte l’engagement de protection accordée aux chrétiens de l’Empire par le sultan, ainsi que son monogramme, la tugra, dessinée à l’encre bleue.

210

Cette missive renouvelle également les privilèges des marchands français obtenus en 1517 en Égypte. L’alliance entre le royaume de France et la Sublime Porte trouve son origine dans les tensions naissantes entre Occident et Orient, à la suite de la conquête de Constantinople par les Ottomans en 1453. Mais elle s’inscrit aussi dans un programme diplomatique plus vaste, qui consiste, pour le royaume de France, à contrer la puissance des Habsbourg. L’Empire ottoman trouve également un intérêt à se rapprocher du monde méditerranéen, car ses frontières orientales sont instables. Cette alliance prend acte en 1536, avec la mise en place des « capitulations », c’est-à-dire des traités à vocation commerciale, qui garantissent de surcroît aux chrétiens d'Orient une sécurité relative dans l'exercice de leur culte, mais aussi une libre circulation à travers l’Empire ottoman.

211

FIRMAN OTTOMAN QUI CONFIRME L'INSTALLATION DES FRÈRES AU COUVENT DE SAINT-SAUVEUR 18 janvier 1561 Encre et or sur feuille de papier en rouleau

212

FIRMAN MAMELOUK DU ROI SARÀCENO EX-ZAHER BARKUK PERMETTANT AUX FRANCISCAINS DE RECONSTRUIRE LE SAINT-SÉPULCRE 4 octobre 1397 Encre sur feuille de papier en rouleau En 1342, l’ordre franciscain qui avait été fondé en 1209 par Saint François d’Assise, s’est donc doté d’une custodie, soit un territoire d’activités, en Terre sainte. Les frères franciscains se sont alors établis dans le Sépulcre à Jérusalem, aux côtés des Eglises grecque, arménienne, copte, éthiopienne et syriaque. Les franciscains ont obtenu des sultans mamelouks leur reconnaissance comme seuls représentants de l’Eglise latine en Terre Sainte, ainsi que la charge de gardiens des lieux saints. En 1397, le sultan Barkuk les a autorisés à entreprendre des travaux de reconstruction du Saint-Sépulcre.

213

L’INFLUENCE DE L’OCCIDENT : LES RATTACHEMENTS A ROME À partir du XVIe siècle, la papauté multiplie 1 les initiatives en direction des chrétiens orientaux. Des collèges sont fondés à Rome et accueillent des Grecs (1576), des maronites (1584), ou encore des Arméniens. À leur retour en Orient beaucoup de ces anciens élèves forment les cadres de leurs Eglises. La Congrégation De Propaganda Fide (littéralement : de la Propagation de la foi), fondée en 1622 à Rome, produit des ouvrages imprimés en arabe et dans les autres langues de l’Orient, à destination des ecclésiastiques orientaux. Les missionnaires envoyés sur place établissent des liens avec des fidèles et une partie du clergé, notamment à travers leurs écoles. Les Églises, à l’exception de celle des maronites, se divisent entre « orthodoxes » et « catholiques », ces dernières reconnaissant l’autorité du pape à Rome.

214

FIRMAN DU SULTAN MEHMET II OCTROYÉ AU PATRIARCHE SYRIAQUE CATHOLIQUE IGNACE SAMHIRI Constantinople, 1854 Encre et or sur feuille de papier en rouleau

215

COPIE D’UNE LETTRE TYPE DE NOMINATION DU PATRIARCHE IGNACE PIERRE CHAHBADIN À UN ÉVÊQUE Copié par Athanae Safar, évêque de Mardin Haute Mésopotamie (Turquie actuelle) Alep, 1786

216

BULLE PAPALE DU PAPE PIE VII AU PATRIARCHE IGNACE GREGOIRE SIMON ZORA Rome, 1814

217

LES QUATRE EVANGILES (DIT) Rome. 1590-1591. Imprimé en arabe. La crainte de voir la Réforme investir les Eglises d'Orient et le souhait de les ramener vers Rome, plus encore que la conversion de non chrétiens, incitent le Vatican à imprimer des ouvrages en langues orientales. Initialement tirés à 3 000 exemplaires, réédités en 1619, ces Evangiles sont emportés par les missionnaires jésuites en Orient. Très populaires, ses gravures y inspirent largement l’art religieux.

218

ÉVANGÉLIAIRE SYRIAQUE Copié par Dyonisios Amin Khan, évêque syriaque catholique Alep, 1691. Manuscrit sur papier

219

L’IMPRIMERIE EN LANGUE ARABE Avec la Renaissance et la Réforme, l’Europe s'intéresse à l’apprentissage des langues orientales. Des chrétiens orientaux sont accueillis en Occident pour enseigner leur langue, et les imprimeurs français et italiens cherchent à restituer typographiquement les écritures orientales. Un recueil de prières en arabe est édité en Italie dès 1514. En 1590, l'Evangelium arabicum est le premier Evangile imprimé en arabe. Ces ouvrages religieux étaient destinés à l’usage du clergé oriental. Ces livres ont contribué à diffuser des images qui eurent une influence sur la production artistique en Orient. En 1702, l’évêque melkite d’Alep imprime un livre liturgique en arabe a Bucarest sur i une presse transférée ensuite à Alep, puis au monastère melkite de Çhoueir, au Mont-Liban, Ce fut la première en langue arabe du Pioche- Orient. La production d’imprimés se limite alors à l’usage liturgique et spirituel. Ce n’est qu’à l’extrême fin du XVIIIe siècle que des chrétiens de Damiette (Égypte) se mettent à produire des ouvrages scientifiques en arabe.

220

POINÇONS Collection Groupe Imprimerie nationale ARMÉNIEN, INITIALES CORPS 9 16 ET 20 Poinçons gravés au XVIIe siècle, provenant de l’Imprimerie de la Propagande à Rome SYRIAQUE, CORPS 56 Poinçons gravés en 1622, provenant de l'Imprimerie de la Propagande à Rome.

221

CUIVRES DE PIERRE DE ROCHEFORT, 1716-1719 Alphabet des Maronites. Premier alphabet syriaque de grosses lettres ; Second alphabet syriaque de lettres courantes

222

ARTISANS ET COMMERÇANTS La Méditerranée a toujours été une zone d’échanges. Avec l’ouverture de l’Empire ottoman, les Européens s’implantent durablement dans l’Empire et s’appuient surf les chrétiens autochtones pour jouer les intermédiaires commerciaux. De même, commerçants et artisans chrétiens vont s’installer dans les grands ports de la Méditerranée, comme Marseille et Livourne, et jouer de leurs relais familiaux restés- en! Orient. Dans les. villes ottomanes, les chrétiens s’illustrent dans la dinanderie, l’orfèvrerie et la production textile Au XIXe siècle, avec le recul de l'artisanat local au profit de l’industrie européenne, ils deviennent des intermédiaires privilégiés pour l’importation d’objets manufacturés et de produits coloniaux (sucre, café…) ainsi que dans l’exportation des matières premières (soie, laine, coton). De grandes familles de commerçants et d’artisans, arméniens, melkites, maronites ou coptes ouvrent des comptoirs dans l’espace ottoman et dans des ports européens. La soie produite au Mont-Liban à partir du XVIe siècle devient un des principaux produits d’exportation de la région. Les chrétiens maronites en sont les principaux intermédiaires. Cette production assure la prospérité de cette région rurale.

223

POUR LA FOIRE DE BEAUCAIRE, LES TURCS DÉCHARGENT LES BATEAUX ACCOSTANT SUR LES RIVES DU RHONE Provence, XVIIIe siècle Eau-forte

224

Dimitri Tarazi (1837-1903) est le fondateur du magasin « Au Musée Oriental », à Beyrouth en 1862, connu aussi sous le nom de Dimitri Tarazi & Fils. Des succursales ont ouvert à Damas et Jérusalem. En 1900, sa société reçoit le titre de « Fournisseur de S. M. I. le Sultan ottoman » à la suite de la réalisation du trône en bois sculpté pour les 25 ans de règne du sultan Abdülhamid II. Ses enfants prendront la relève de l’entreprise familiale en ouvrant des succursales au Caire et Alexandrie. Michel Emile Tarazi reprend

225

TROIS LANTERNES Damas, environ 1890 Cuivre avec incrustation de fils d’argent et de cuivre rouge et cuivre finement ajouré

226

BOITE RELIQUAIRE CONTENANT DES CAILLOUX DE TERRE SAINTE. Jérusalem, XVIIe siècle. Bonsoir, papier, nacre, vers. BOUTEILLE, POUR EAU BÉNITE (?) Arménie, 1701 Alliage de plomb et de zinc SOUVENIR DE PELERINAGE : REPRESENTATION DE LA MATER DOLOROSA. Jérusalem, XVIIIe – XIXe siècle. Bois, nacre. GUIDE DES PELERINS EN TERRE SAINTE (PROSKYNETARION). (?), XVIIe siècle.

227

UNE TERRE DE PELERINAGE ET D’AMBITIONS L’unification de la Méditerranée sous les Ottomans favorise les convois de pèlerins de l’Empire se rendant aux lieux saints. Les chrétiens de Palestine fabriquent des maquettes en bois d’olivier et des objets en nacre à l’attention de ces pèlerins. Les pèlerins occidentaux sont peu nombreux jusqu’au XIXe siècle. La France, grâce à ses bonnes relations avec la Porte, apparaît comme la protectrice des pèlerins catholiques et des lieux saints. Elle doit i défendre diplomatiquement ce privilège contre les autres puissances catholiques, et surtout contre les orthodoxes : les Grecs, puis la Russie. Le firman ottoman (ordonnance du sultan) du 8 février 1852, stipulant la propriété et les droits des différentes communautés chrétiennes dans la basilique du Saint-Sépulcre, dans l’église du Sépulcre de la Vierge Marie à Jérusalem, ainsi que dans la basilique de la Nativité à Bethléem, est un témoignage de la tension qui monte alors entre la France et la Russie

228

229

ICONE DITE DU PÈLERIN Jérusalem, XVIIIe-XIXe siècle Bois, peinture sur toile

230

LES ICÔNES DE LÀ PÉRIODE OTTOMANE Au XVIIe siècle, la peinture d’icônes connaît un renouveau au Proche-Orient. La ville d’Alep en est le foyer, où le peintre Youssef al-Musawwir exerce. Son fils Ne’meh, son petit-fils Hanania et son arrière-petit fils Girgis seront également peintres d’icônes, formant la très influente école d’Alep. D’autres écoles se développent à Damas et à Jérusalem jusqu’au XIXe siècle. Des peintres grecs, tel Michel le Crétois, qui vint dans la région entre 1809 et 1821, apportent également leur savoir-faire. Peintes pour un monde arabophone, ces icônes portent souvent des inscriptions en arabe, à côté du grec ou du syriaque. Toutes les communautés en font usage, y compris les Églises catholiques, comme l’Église maronite, ou les Grecs-catholiques. Une grande production d’icônes voit aussi le jour au Caire à partir du XVIIIe siècle. Les commandes concernent souvent les iconostases, ces cloisons revêtues d’icônes séparant le chœur et la nef dans les églises. Des icônes de dévotion à usage privé font également partie des demandes des fidèles qui prient les saints dans les demeures.

231

ICÔNE DE SAINT BASILE Girgis al-Musawwir. (attrib) Ecole d’Alep Tempera sur bois Cette icône de saint Basile porte au dos une dédicace capitale pour la connaissance de la dynastie de peintres des Musawwir, dont le peintre Girgis fut le dernier représentant. Elle mentionne en effet comme tout premier peintre de cette dynastie, le prêtre Basili, « alépin de naissance, moscovite d’origine », grand-père de Youssef al-Musawwir.

232

![<center></center>Chrétiens d'Orient. Deux mille ans d'histoire<br> ICÔNE DE LA DESCENTE AUX LIMBES

Youssef al-Musawwir (attrib.) Ecole d’Alep, 1645 Tempera sur bois

Cette icône représente la Résurrection du Christ sous sa forme orientale de la Descente aux Limbes.

Le Christ inscrit dans une mandorle tire vigoureusement Adam et Eve du tombeau, dont les portes volent en éclat. Se tiennent Jean-Baptiste et les prophètes Zacharie et Moïse, à gauche, les rois d’Israël avec au-dessus d’eux Daniel et Isaïe. Une dédicace en arabe indique ; « Cette icône a été constituée waqf à l’église de la Sainte-Vierge [...] par l’humble serviteur de Dieu Youssef al-Musawwir durant l’épiscopat du « catholique » Kyr Malatios al-Halabi en l’an 7153 depuis Adam [1645] ».](./thumbnails/_K1_3274.jpg)

ICÔNE DE LA DESCENTE AUX LIMBES Youssef al-Musawwir (attrib.) Ecole d’Alep, 1645 Tempera sur bois Cette icône représente la Résurrection du Christ sous sa forme orientale de la Descente aux Limbes. Le Christ inscrit dans une mandorle tire vigoureusement Adam et Eve du tombeau, dont les portes volent en éclat. Se tiennent Jean-Baptiste et les prophètes Zacharie et Moïse, à gauche, les rois d’Israël avec au-dessus d’eux Daniel et Isaïe. Une dédicace en arabe indique ; « Cette icône a été constituée waqf à l’église de la Sainte-Vierge [...] par l’humble serviteur de Dieu Youssef al-Musawwir durant l’épiscopat du « catholique » Kyr Malatios al-Halabi en l’an 7153 depuis Adam [1645] ».

233

ICÔNE DES QUARANTE MARTYRS Ecole d’Alep, 1637 Tempera sur bois Le supplice des Quarante de Sébaste, soldats chrétiens de l’armée romaine, eut lieu sous le règne de l’empereur Licinius, période de retour des persécutions dans l’Empire romain. Ils furent condamnés à mourir de froid sur un lac gelé, la nuit du 9 mars 320, près de la ville de Sébaste, en Petite Arménie. Les quarante soldats sont représentés serrés les uns contre les autres, pieds nus sur le lac. À droite, l’un des soldats, vu de dos à mi-corps, échappe au martyre en trouvant refuge dans un bâtiment des bains construits au bord du lac. Il est immédiatement remplacé par le gardien des lieux, converti au christianisme par la force du témoignage des autres condamnés. En haut, dans le ciel, le Christ en gloire assiste à la scène. De chaque côté, les quarante couronnes peintes symbolisent la récompense qu’il s’apprête à décerner aux soldats sous la forme de l’immortalité.

234

ICÔNE DE L’ARBRE DE JESSÊ Hanania al-Musawwir (attrib.) École d’Alep, 1719 Tempera sur bois Cette icône d’Hanania représente dans un format horizontal sur fond bleu clair l’arbre de Jessé, soit l’arbre généalogique de la Vierge remontant à Jessé, père du roi David. Jessé est figuré couché au centre, sous la Vierge à l’Enfant, l’arbre partant de lui. Ses descendants, rois et prophètes d’Israël, tiennent des rouleaux en arabe, portant citations de la Bible ainsi que des attributs. Les branches sont couvertes de feuilles de vignes et de pampres, ainsi que de roses et de fruits d’acanthe.

235

HODIGITRIA ENTOURÉE DE SAINTS Youssef al-Musawwir École d’Alep, 1650 Tempera sur bois L’auteur de cette icône melkite d’influence grecque, Youssef al-Musawwir, est le premier et le grand maître d’une famille qui, sur quatre générations, allait impulser à l’art de l’icône un véritable renouveau (la fameuse École d’Alep). La Vierge à l’Enfant est entourée de douze portraits de saints, dont quatre cavaliers.

236

ICÔNE DE SAINT GEORGES ET SA PASSION Ne'meh al-Musawwir École d’Alep, 1701 Tempera sur bois

237

ICÔNE DE LA DORMITION DE LA VIERGE Liban, 1593 Tempera sur bois L’Église maronite, église catholique marquée par des liens étroits avec l’Occident et Rome depuis le Moyen-Âge, possède des icônes dans son patrimoine religieux, comme en témoigne cette exceptionnelle icône de 1593, représentant la mort de la Vierge appelée Dormition dans la tradition orientale. Cette fête est célébrée dans l’ensemble du monde chrétien le 15 août. Elle procède de la croyance ancienne selon laquelle la Vierge, conçue sans péché, a échappé à la corruption du tombeau en montant directement au ciel. Le Christ, placé au centre, reçoit l’âme de sa mère, représentée sous la forme d’un bébé emmailloté. Il s’inscrit dans une mandorle où se détachent trois anges à l'immatérialité manifeste, tandis qu’un séraphin rouge est placé au-dessus du nimbe du Christ. La Vierge repose sur son lit mortuaire entourée de saint Pierre, à gauche, qui encense son corps tandis que saint Paul, à droite, se prosterne à ses pieds. D’autres apôtres et ecclésiastiques les entourent, réunis pour la déploration. Les commanditaires sont représentés en bas à droite et nommés par une inscription en karshouni et syriaque. Il s’agit du prêtre Carmelo de Crète, habillé en prélat maronite, et du moine Antun, qui se tient derrière lui.

238

ICÔNE DE LA DÉCOLLATION DE SAINT JEAN-BAPTISTE.

ICÔNE DE LA NAISSANCE DE LA VIERGE

ICÔNE DU DIMANCHE DE THOMAS

ICÔNE DE L’ANNONCIATION

Hanania al-Musawwir (attrib.) École d’Alep, 1719 Tempera sur bois.

239

CROIX D’ICONOSTASE Ne'meh al-Musawwir (attrib) École d’Alep, avant 1692 Tempera sur bois

240

ICÔNE DE MICHEL LE CRÉTOIS, DIPTYQUE Crète, 1818 Tempera sur bois

241

EVANGILE Folio représentant Matthieu et l’ange Enluminé par Ne'meh al-Musawwir (attrib.) Syrie, 1675 Manuscrit, avec quatre icônes des évangélistes peintes sur papier

242

LIVRE DE PRIÈRE SYRIAQUE-ARABE (QONDAQ) Folio représentant Jean Chrysostome. Levant. XVIIe siècle Manuscrit avec trois icônes peintes sur papier.

Certains peintres d’icônes étaient également miniaturiste. C’est le cas de Ne’meh al-Musawwir dont le style est reconnaissable sur les portraits des quatre évangélistes peints dans un Évangile du XVIIe siècle ici présenté. Dans le livre de prière syriaque-arabe, les miniatures se rapprochent du travail des peintres de la fameuse École d’Alep.

243

ICÔNE DE L’ARCHANGE MICHEL Égypte, XIXe siècle (?) Tempera sur bois

244

LA NAHDA «Arabes, réveillez-vous » poème d’Ibrâhîm al-Yâzijî, 1876 Au XIXe siècle, un courant d’intellectuels se revendique d’une culture arabe commune, distincte des identités religieuses. Ils questionnent l’idée de modernité tout en refusant l’ingérence occidentale. Ces membres, issus de la bourgeoisie chrétienne et musulmane prônent la diffusion des sciences et la création littéraire en langue arabe. De par leur engagement et leur activisme journalistique et littéraire, ils deviennent à la fois acteurs de la vie intellectuelle mais également politique, promouvant la naissance d’une identité arabe. Les noms de Bustani, Yâsijî, Jibran, Zaydân, :al-Çhidyaq et tant d’autres témoignent ; : de l’importance des chrétiens syro-libanais dans ce mouvement. Le concept (renaissance) fini par englober de multiples aspects : littéraire par le biais de la traduction et de la poésie sociétale avec la question de l’émancipation de la femme et l’accès à la dignité pour tous, politique avec les réflexions sur la «nation arabe » en réaction à la tentation de l'Occident.

245

JOURNAL AL-HILAL (LE CROISSANT) Fondé par Jurji Zaydân au Caire 1944, vol. 52

246

CARTE DU VŒU D’ÉTAT AS SYRO-CHALDÉEN PROPOSÉ PAR LA DÉLÉGATION ASSYRIENNE DE PARIS 1919.

Moins connu que le génocide arménien, le massacre de 250 000 Assyro-Chaldéens, soit plus de la moitié de la communauté, questionne à nouveau le sort des chrétiens de l’Empire ottoman. En 1919 lors de la Conférence de la Paix, des délégations plaident pour la création d’un État autonome en Irak. Relancé lors de la signature du traité de Sèvres (1920), l’espoir d’un État assyro-chaldéen disparaîtra complètement des accords géopolitiques franco-britanniques.

247

Les populations arméniennes qui ont pu fuir au Liban, en Syrie et en Égypte, s’y sont installées dans des camps où elles ont veillé à assurer la pérennité de la culture et de la langue arménienne en construisant des églises et des établissements scolaires. De programmes d’urbanisation en constitution de partis politiques, en passant par l’implication dans des activités commerçantes, les Arméniens sont progressivement devenus des citoyens du Proche-Orient à part entière.

248

DEUX LITHOGRAPHIES MASSACRE DES CHRÉTIENS DE SYRIE MASSACRE DES CHRÉTIENS EN SYRIE France, XIXe siècle.

Au milieu du XIXe siècle, alors que les puissances européennes s'intéressent de plus en plus à la région, de vives tensions animent le Mont-Liban où cohabitent des communautés de différentes confessions : chrétiennes maronites et grecques orthodoxes ; musulmanes druzes, sunnites et chiites. Les druzes attaquent régulièrement les chrétiens jusqu’à les décimer en 1860. Les événements gagnent Damas où l’émir Abd el-Kader réussit à sauver des milliers de familles.

249

DÉRACINEMENT ET TRAGÉDIES Le lent déclin de l’Empire ottoman à partir du milieu du XIXe siècle, jusqu’à sa chute en 1918, s’accompagne d’évènements tragiques pour les communautés chrétiennes. L’Empire se réforme avec la mise en place d’un régime constitutionnel faisant disparaître le statut de dhimmi en 1855 et reconnaissant une égalité des sujets devant la loi. Malgré ces signes d’ouverture, les chrétiens vont être les premières victimes des faiblesses du régime puis de sa politique ethnique. En 1860, des chrétiens sont massacrés en Syrie, tandis qu’une famine perpétrée au Mont-Liban, peuplé majoritairement de chrétiens, voit leur élimination par centaines de milliers. Ces évènements vont provoquer le premier grand mouvement d’aide humanitaire international en leur faveur. En 1915, le génocide arménien perpétré par les jeunes Turcs aboutit au déplacement d’une population immense vers des camps libanais, syriens et égyptiens. La même année, les minorités assyriennes et syriaques subissent un sort similaire. Ces événements tragiques participent toujours aujourd’hui de l’identité chrétienne orientale.

250

1920-1960 : ENTRE NATIONS ET COMMUNAUTÉS Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la chute de l’Empire ottoman voit la création d’Etats-nations arabes, auxquels la majorité des chrétiens adhèrent et contribuent. En Égypte, les coptes sont nombreux dans le parti laïc Wafd. Au Liban, les maronites sont au fondement de la création de l’État libanais. En Irak, les chrétiens se partagent entre les partisans du nationalisme arabe et ceux qui revendiquent une autonomie « assyrienne ». Dans toute la région, les constitutions écrites des années 1920-1930 proclament l’égalité entre les citoyens même si, dans bien des cas, l’islam reste religion d’État. À partir du milieu des années 1930, ce mouvement s’essouffle. Le droit islamique redevient la source de la législation, ce qui ramène peu à peu les chrétiens à leur statut antérieur. Dans les années 1950 et 1960, les nationalisations et les réformes agraires sapent les fondements économiques des minorités chrétiennes, notamment les coptes. Même s’ils n’abandonnent pas le vœu d’une citoyenneté complète et participent à la vie politique nationale, les communautés chrétiennes sont confrontées à la montée de l’islamisme et aux problèmes économiques liés aux guerres dans la région. À partir des années 1950, un renouveau communautaire à la fois spirituel, intellectuel et social, s’exprime dans les milieux chrétiens de façon différenciée suivant les pays.

251

ETRE CHRÉTIEN DANS LE MONDE ARABE AUJOURD’HUI XXE-XXIE SIÈCLE Les bouleversements tragiques que connaît actuellement le Moyen-Orient ont jeté une lumière crue sur la situation des populations chrétiennes dans la région. Les exactions subies ces dernières années par les chrétiens en Irak, en Syrie et en Égypte sont venues raviver des blessures encore ouvertes. L’enjeu pour ces communautés est depuis le début du XXe siècle de s’adapter à des sociétés en mutations profondes. Les chrétiens partagent une communauté de destin avec les membres des nations auxquelles ils appartiennent. Leur identité est riche de leur composante arabe et ils sont confrontés au même titre que les musulmans aux questions économiques et politiques que traverse le Moyen-Orient. Face à ces bouleversements, le renouveau religieux est l'une des réponses, l’émigration en est une autre, quand ce n’est pas un exil forcé. Si l'appartenance confessionnelle demeure un aspect de la construction identitaire, les histoires individuelles nous rappellent que chacun est aussi singulier que l’est son histoire, son caractère, son héritage.

252

UN PATRIMOINE EN DANGER Sites archéologiques, églises et monastères sont les preuves matérielles de la présence bimillénaire des chrétiens dans le monde arabe. Aujourd’hui, au même titre que le patrimoine antique, certains lieux ont été partiellement ou totalement détruits, le monastère de Saint-Syméon en Syrie, le sanctuaire de Mar Behnam en Irak, des églises ont été pillées des manuscrits brûlés. Le patrimoine chrétien et archéologique de la région a connu et connaît toujours plusieurs types de menaces. La zone a régulièrement été touchée par des pillages alimentant le trafic d’œuvres d’art notamment lors des guerres récurrentes du XXe siècle. Malgré les vicissitudes de l’histoire, des manuscrits, archives, icônes ont pu être protégés et transmis souvent grâce au travail des communautés sur place. Mais, l’enjeu aujourd’hui est humain et la survie de ce patrimoine est intimement liée au maintien de la présence chrétienne.

253

UN RENOUVEAU CULTUREL ET RELIGIEUX. Les questions communautaires ont conduit à une autre revitalisation des pratiques culturelles et religieuses chrétiennes. En Égypte, le renouveau du monachisme s’est accompagné de la réutilisation de monastères antiques et de l’édification de nouveaux. De même, les cultes des saints ont été relancés. En 1968, un an après la guerre des Six Jours, la ferveur populaire qui a suivi l’apparition de la vierge à Zeitoun au Caire témoigne de la nécessité de se tourner vers la figure protectrice de Marie. Aujourd’hui encore, en Syrie, sainte Thècle est réputée accompagner et soutenir les moniales de Mal aloula. Au Liban, les rues abondent d’autels (mazar) dédiés à Charbel, saint maronite ayant vécu au XIXe siècle. Le renouveau religieux est également visible dans les relations interconfessionnelles. Le culte des saints rassemble chrétiens et musulmans qui se rendent en pèlerinage sur des lieux partagés, telle la grotte où Saint-Georges aurait vaincu le dragon au Liban, le sanctuaire de la maison de la vierge en Turquie ou la basilique de la nativité à Bethléem.

254

LE CHRIST BÉNISSANT Dahlia Solhi Egypte, 2003 Icône en bois doré et peint, métal

255

L’ANNONCIATION Ashraf Georges Fayeik Égypte, 2003 Icône en bois doré et peint, métal

256

ŒUF DE PÂQUE8 Scènes bibliques (colombe et fleur, Nativité, Cène) et motifs géométriques Talil Musalem, Bethléem, 1983 Œuf dur peint en rouge décoré au gratto

257