Paris 2017

Expositions L'Afrique des Routes et Les Chrétiens d'Orient. Cathédrale orthodoxe de la Sainte-Trinité.

1

2

3

Routes et moyens de transport. Les routes terrestres, fluviales et maritimes ont naturellement favorisé des déplacements migratoires et des alliances transformant les cultures, diffusant les idées, les savoirs mais aussi les arts depuis des milliers d'années. Ainsi, des termes comme « tribu », « ethnie », « primitif » ou encore « premier » donnent une perception erronée de l'histoire des peuples d'Afrique ou plutôt des Afriques.

Le portage animal Vers 3 500 avant notre ère, le cheval facilite le commerce caravanier entre le sud du Sahara et l'Europe, via l'Afrique du nord. Trois millénaires plus tard, il est remplacé par le dromadaire. Porteur de lourdes charges et particulièrement résistant à la soif sur de longues distances, il est introduit par les Berbères sahariens, par la Corne de l’Afrique, au 5e siècle avant notre ère. Il s'impose au début de notre ère. Hors des zones tropicales sèches et équatoriales humides qui lui sont hostiles, le cheval est un moyen de locomotion de prestige. Monté pour les moyennes distances, il garantit surtout une supériorité en temps de guerre.

4

Relevé d'art pariétal ler millénaire avant notre ère Style dit « garamantique » Sahara algérien, Tassili n'Ajjer Titerast Peinture sur papier Cette image du char surprend. Elle fut relevée sur une paroi des roches du Tassili en plein Sahara, verdoyant dans les premiers millénaires avant notre ère. Elle atteste de la connaissance de la roue dans cette région. La figuration fut exécutée par un artiste qui avait vu ou peut-être utilisé ces chars plus vraisemblablement vers le nord du continent.

5

Sac de selle de dromadaire 19e siècle Style Touareg Algérie, Sahara, Tassili n'AJjer Cuir, pigment à base de cuivre

6

Tapis de selle de cheval 19e siècle Style Haoussa Bénin, Djougou Cuir, coton, indigo, teinture verte à base de cuivre

7

Selle de dromadaire Fin du 19e siècle Style Touareg Ahaggar Algérie, Tamanrasset Bois, cuir, cuivre, teinture végétale

8

Selle de cheval Vers 1850 Éthiopie et Yémen (?) Cuir, argent, bois Les joaillers yéménites fournissent régulièrement des parures en argent pour une clientèle éthiopienne. Pour cette raison, le pommeau et le dossier en argent, orné d'une calligraphie arabe à l’arrière, pourraient provenir du Yémen. L’objet dans son ensemble s’inscrit dans le style éthiopien. Le choix des matériaux indique qu'elle appartenait à un cavalier musulman de rang social élevé.

9

Cavalier 16e siècle Style Dogon Mali, région de (a falaise de Bandiagara Bois, métal Le pays dogon est caractérisé par une immense falaise qui a permis aux peuples de la région d'y trouver refuge depuis plus de sept siècles. Un brassage entre ces populations et le peuple autochtone dit « Tellem » a construit ce pays où quatorze langues sont encore parlées. L’image du cavalier indique le prestige, mais peut également soutenir le mythe de l'histoire guerrière de peuples migrant autrefois vers la falaise.

10

Poteau du palais royal de Savé 19e siècle Style Yoruba de la ville de Kétou Bénin, ville de Savé Bois, pigments

11

Poteau du palais royal de Savé 19e siècle Style Yoruba de la ville de Kétou Bénin, ville de Savé Bois, pigments

12

Prisonnier nubien Entre 1290 et 1069 avant notre ère, époque ramesside Égypte Faïence silicieuse Les pharaons du Nouvel Empire (de 1550 à 1070 avant notre ère) bâtissent des temples en Nubie (au nord du Soudan actuel) pour y exercer un contrôle à la fois religieux, administratif et politique. La représentation de files de prisonniers, bras et jambes entravés par des liens, est un sujet fréquent dans les carreaux de faïence décorant les palais des Ramsès.

13

Vase sculpté d'une tête éthiopienne Peintre de Darius 320 avant notre ère Italie. Pouilles, Apulie Céramique

14

Les récentes datations des terres cuites permettent de situer la civilisation Sao entre le 2e siècle avant notre ère et le 14e siècle de notre ère. Une population cosmopolite, de passage ou sédentaire, réside dans les villes fortifiées sao. Les fouilles archéologiques ont mis au jour un matériel en terre cuite, en alliage cuivreux et en fer ; et des perles de cornaline et de pâte de verre, arrivées d'Égypte et d'Orient par le commerce à longue distance. Statuette anthropomorphe Entre le début du 8e et la fin du 10e siècle Civilisation sao Tchad, au centre du sanctuaire de Tago Terre cuite

15

Statuette anthropomorphe Entre le début du 8e et la fin du 10e siècle Civilisation sao Tchad, au centre du sanctuaire de Tago Terre cuite Statuette d'hippopotame Entre le 2e siècle avant notre ère et le 2e siècle de notre ère Civilisation sao Tchad, sanctuaire funéraire d'Azegen-Drik Terre cuite

16

La ville actuelle de Djenné succède à Djenne-Jeno, à 3 km de distance, qui prospérait grâce au commerce entre le 5e siècle avant notre ère et le 10e siècle de notre ère. Dès le 9e siècle, l'arrivée des Arabo-berbères et la conversion des élites à l'Islam sont à l'origine de la nouvelle Djenné. Port sur le Niger en amont de Tombouctou et ville carrefour, Djenné accueille la circulation entre les produits transsahariens vendus par les Berbères et ceux du sud Sahel acheminés par les commerçants islamisés dioula. Pendentif Vers le 15e siècle Mali, région de Djenné Alliage cuivreux

17

Tête anthropomorphe Entre 1350 et 1550 Daté par thermoluminescence Mali, région de Djenné Terre cuite

18

Scène nilotique : La chasse des «pygmées» 1er siècle de notre ère Italie, Pompéi, casa del Medico Fresque  proximité d'une rivière sur laquelle naviguent une barque et une galère, de petits hommes noirs luttent ou dominent des crocodiles et un hippopotame. L'iconographie du « pygmée » se développe à l'époque romaine et accompagne les scènes nilotiques qui connaissent un grand succès dans les villas de Pompéi.

19

TOMBOUCTOU C'est en 1325 que l'empereur du Mali Kankan Moussa transforme Tombouctou, naissante au 11e siècle, en ville centrale et cosmopolite de l'Islam soudanais. La ville fut prise par les Touaregs au 15e siècle, puis par les Songhay. L'Askia Mohamed, devenu calife du Soudan, y attire au début du 16e siècle de nombreux savants et lettrés arabo-berbères. Tombouctou fut, surtout jusqu'à la conquête marocaine (1591), l'un des plus grands centres universitaires au monde où étaient enseignés le Coran, la théologie, la grammaire, les traditions, l'exégèse, le droit la rhétorique, la logique, l'astrologie, l'astronomie, l'histoire et la géographie.

20

LE ROYAUME DE MUTAPA ET LA VILLE DE KILWA À 350 km au nord de Zimbabwe, le royaume de Mutapa devient le nouveau centre économique de la région, à partir du 15e siècle. Mal connu des Portugais car ce royaume intérieur ne les accueille guère, il se réserve le monopole de la production d'or désormais exporté par le port de Kilwa. Devenu légendaire en Occident, le Monomo- tapa (ou Mutapa) apparaît dans une Fable de La Fontaine, « Les deux amis ».

21

BENIN CITY Quand les Portugais y entrent, en 1486, la ville, protégée par un mur d'enceinte de 12 km de long, s'appelle Edo. Elle est au 17e siècle « plus grande que Lisbonne » avec de terre (surtout celle du roi), alignées le long de rues très propres. Ville riche et active, relais entre le nord sahélien et le sud yoruba, elle produit, entre les 14e et 19e siècles, un art de cour en bronze fondu à cire perdue.

22

Créée vers le 12e siècle, la ville dioula de Kong s'affirme au 18e siècle comme la capitale d'un royaume en expansion et l'un des centres importants du commerce panafricain. Une partie des résidents dioula serait originaire de Djenné et de Ségou (Mali). Kong est un carrefour entre les villes sahariennes - Tombouctou ou Djenné - et celles des forêts côtières d'Afrique de l'ouest. De Kong partent vers le nord l'or, les cotonnades indigo, la kola, le fer, le bétail, le karité pour la cos¬métique et les esclaves. Masque facial de la société du do 19e siècle Style Dioula Cote d'ivoire, région de Kong Alliage cuivreux

23

LOANGO La ville, installée sur une colline dominant la ville actuelle, s’est étendue au 16e siècle autour du palais. Le premier document mentionnant le royaume de Loango est une lettre du Manikongo Afonso au roi du Portugal (1535). La Compagnie néerlandaise des Indes orientales y crée un comptoir en 1610 pour acheter de l'ivoire et exporter des esclaves vers le Brésil. Au 18e siècle, cette traite des esclaves enrichit une petite élite de commerçants vili. La concurrence effrénée des commerçants européens affaiblit le royaume qui disparaît au 19e siècle

24

Depuis des millénaires, l'Afrique a commercé avec le reste du monde, recevant parfois, envoyant beaucoup. Les Africains ont toujours eu besoin de sel, importé du Sahara, échangé contre le fer et l'or. Les perles sont arrivées d'Orient depuis bien avant notre ère, et de Venise depuis le 15e siècle. L'ivoire africain fut importé depuis l'Antiquité jusqu’en Occident ; les Chinois et les Indiens en ont fait grand usage. Le cuivre d'Afrique centrale a circulé, et plus encore l'or, recherché par le monde depuis l'Antiquité. Ces métaux, et ces objets - perles, manilles, coquillages (cauris), tissus artisanaux - ont servi de monnaie depuis toujours ; des pièces d'or et d'argent ont été frappées et servent d'ornements et de bijoux aujourd'hui.

25

Les légumineuses riches en sel - indispensable à l'homme - sont rares en Afrique. Le commerce du sel y est une constante dans l'histoire. Hérodote (5e siècle avant notre ère) évoque l'échange or contre sel « au-delà des colonnes d'Hercule », en l'occurrence le détroit de Gibraltar (Maroc). Les caravanes berbères parties de Sijilmasa le convoient vers Tombouctou par charges de quatre barres par dromadaire, à partir des salines saha¬riennes de Taoudeni et Teghaza. Il était ailleurs échangé contre le fer pour fabriquer les houes. Les Portugais, depuis le 15e siècle, l'échangeaient contre des esclaves. Seule la navigation à vapeur a réduit ces échanges séculaires.

26

Barre de sel Vers 1930 Éthiopie, Addis Abeba Sel

27

L'Asie comme l'Europe convoitent l'ivoire africain au point d'en faire l'une des trois principales ressources d'importation depuis le continent, avec l'or puis les esclaves. Il circule déjà dans l'Antiquité comme le mentionne Hérodote au 5e siècle avant notre ère. La longueur importante de la défense de l'éléphant africain la distingue de l'ivoire asiatique, et les Indiens la recherchent. Les Berbères, les Arabes puis les Portugais interviennent aussi comme relais de cette marchandise dans les échanges. D'abord exporté brut, l'ivoire sculpté par des artistes africains parvient sur les tables ou dans les cabinets de curiosité des élites européennes à la Renaissance.

28

Olifant dit « de la Chartreuse des Portes » Italie, Salerne ou Amalfï 11e siècle ivoire Ce cor (ou olifant), découvert au 15e siècle dans une grotte de l'Ain (France), pourrait être une production italienne plus ancienne. La taille importante de la défense utilisée indique qu'elle appartenait à un éléphant africain. À cette époque dite romane, l'ivoire d'Afrique de l'Est, qui transitait généralement par l'Égypte, faisait l'objet d'un commerce intense entre les cités de l'Italie méridionale et Alexandrie ou Le Caire.

29

LES PERLES En corail, en cornaline ou en verre, les perles importées ont alimenté les échanges depuis l'Antiquité. Les perles de verre proviennent d'Égypte dans l'Antiquité, du monde arabe entre le 8e et le 15e siècle, puis de Venise et de Bohême depuis la fin du 15e siècle. Des perles indiennes, en cornaline notamment, sont attestées sur le continent au 13e siècle. En dehors de l'usage monétaire, les perles indiquent le prestige tant dans des parures que sur des ouvrages précieux. Sur la façade orientale de l'Afrique, elles sont réputées pour leurs vertus magico-religieuses.

30

Masque buffle de chef kom tikar 19e siècle Style de la chefferie d'Oku Cameroun, région du Bois, tissu Ndop, perles de Venise, cauris La présence de perles tubulaires produites à Venise au 19e siècle et la technique de couture du perlage déterminent l'ancienneté de ce masque.

31

Collier de perles en pâte de verre Entre le 8e et le 10e siècle Mali Produit au Moyen-Orient, ancienne Perse

32

Perles micromosaïques dites « tapis » Égypte, Alexandrie (7) Pendentif protecteur Tawlz Région de l'Est de la mer Méditerranée

33

Statuette féminine 19e siècle Style Attié Côte d'ivoire, région des Lagunes Bois, plaques d'or, perles, laiton L'or d'Afrique de l'ouest est exporté vers le nord depuis l'Antiquité. Les peuples de ces régions aurifères le fondent aussi pour leurs parures et parfois pour leurs sculptures. Cette figure féminine provient du sud de la Côte d'ivoire où l'or du sous-sol est réputé détenir une force divine. Elle pourrait représenter une reine et tenait probablement une ombrelle, importée de pays exotiques et réservée à la royauté. L'artiste a entièrement recouvert les interstices géométriques sculptés dans le bois par des fines plaques d'or. Elles sont jointes par de discrètes agrafes de laiton.

34

Hache d'apparat 19e siècle Style Songye République démocratique du Congo Cuivre, alliage cuivreux, bois, fer

35

Bague-pendentif menu so 19e siècle Style Songhay Mali, région de Gao, village de Bamba Collectée en pays dogon, cette bague fut acquise par un dogon d'Ireli auprès d'un forgeron songhay de Bamba.

36

Boîte à poudre d'or Fin du 19e - début du 20e siècle Style Akan Côte d'ivoire ou Ghana Alliage cuivreux

37

3 Manille, monnaie 19e siècle République du Congo, ville de Mindouli Cuivre Une manille est un bracelet non fermé de cuivre ou de laiton dont la forme peut être variable (U, lyre, rond), produit en Afrique centrale pour les dots et comme monnaie. 4 Bracelet 19e siècle Style Fang Gabon Alliage cuivreux

38

L'OR Avant la découverte de l'Amérique, la plus grande partie de l'or en circu¬lation dans le monde au Moyen Âge provient d'Afrique. L'or contrôlé par les grands empires de l'ouest africain, Ghana et Mali anciens, Songhay ou dans les régions forestières au sud (Ghana et Côte d'ivoire actuels) est exporté par le Sahara. La richesse en or du Ghana et le pèlerinage fastueux de l'empereur du Mali Kankan Moussa enthousiasmèrent d'ailleurs les chroniqueurs arabes. Au sud, du 10e au 17e siècle, l'empire du Zimbabwe puis celui du Monomo- tapa (ou Mutapa) exportent l'or vers l'océan Indien. En 1886, Johannesburg prend le relais en Afrique du Sud.

39

. Monnaie dinar 14e siècle Maroc, Sijilmassa. Collier 19e siècle. Or. Mali, ville de Ségou.

40

Collier 19e siècle. Or. Mali, ville de Ségou.

41

6. Ornements de tempe Début du 20e siècle Style Songhay Mali, Tombouctou Or

7. Pendentif ou ornement de tempe soro founé Début du 20e siècle Style Songhay Mali, Tombouctou Or

42

Casque 20e siècle Style Akan Ghana Peau d'antilope or, bois, velours

43

Boîte liturgique Ori Baayanni Fin du 19e - début du 20e siècle Style Yoruba Nigeria Cauris, perles de verre, cuir, métal

44

Monnaie en forme de couteau de jet. Début 20e siècle. République centrafricaine.

45

Monnaie mitaco Fin du 19e - début du 20e siècle République du Congo ou République centrafricaine Alliage cuivreux

46

7. Pièce Thaler à l'effigie de Marie-Thérèse d'Autriche 18e siècle Frappée en Autriche Collectée en Éthiopie, Addis-Abeba Argent La circulation en Afrique orientale de cette pièce européenne a un impact important dans la confection d'objets africains en argent dès la fin du 18e siècle. Le métal était fondu pour des œuvres de prestige. 8. Pièce à l'effigie du roi Humbert 1er 19e siècle Frappée en Italie Collectée en Érythrée Argent 9. Pièce à l'effigie de l’empereur Haïlé Sélassié Vers 1920. Ethiopie. Addis Abeba Argent ou nickel.

47

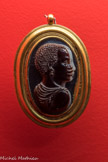

Camée représentant des bustes de l'Afrique et de l'Europe 16e siècle Sardonyx, or

48

Camée représentant un « roi africain avec arc et carquois » 16e siècle Agate, or, rubis, diamants

49

Sceptre de la divinité du tonnerre ose shango Début du 20e siècle Style Yoruba Bénin, région de Kétou Bois, pigments

50

LES RELIGIONS AFRICAINES- AMÉRICAINES Les 12 millions d'Africains déportés vers l'Amérique entre les 16e et 19e siècles sont convertis de force au christianisme ; toutefois certaines religions africaines subsistent, comme le vodou en Haïti. Cette religion est apportée par les esclaves Guédévi (sud du Bénin actuel) puis se combine à la religion des Kongo (Congo) camouflée sous un vernis catholique. Au Brésil, les esclaves déportés au 19e siècle sont yoruba, originaires de l'État d'Oyo (Nigeria) et de la ville de Kétou (Bénin). Leurs dieux orisa les accompagnent. En Haïti comme au Brésil, ces religions sont toujours vivantes.

51

Statut magique nkisi nkondi 19e siècle. Style Konga. Congo. Ville de Loudima. Bois, fer et pigments locaux : coton et faïence importée. Cette statue, au corps transpercé par des lames de fer et des couteaux, est un réceptacle de puissances du monde invisible. Activée par une charge magique, elle était confectionnée par un devin (nganga). Il l'utilisait pour identifier les causes de malheurs, détecter les fauteurs de troubles ou sceller des accords entre parties adverses.

52

Statue de divination kafigeledio Fin du 19e siècle – début du 20e siècle. Style Sénoufa. Côte d’ivoire. Bois, tissu, plumes, poils, cauris, matières composites, sang animal Cette statuette, dont le nom signifie « celui qui dit la vérité », incarne un esprit de la nature. Elle était manipulée par des grands initiés de la société du Poro lors de cérémonies, ils détectaient les auteurs de méfaits ou de faux témoignages. La toile qui enveloppe la sculpture est maculée du sang des sacrifices effectués afin de s'attirer les faveurs de l'esprit.

53

Gardien de reliquaire ngulu 19e siècle. Gabon. Bois, cuivre, alliage cuivreux dont douilles européennes. Cette effigie d'ancêtre d’une grande abstraction surmontait un panier-reliquaire qui contenait les ossements des membres d’un même lignage. Sculptée en bois, elle était ensuite recouverte de plaques cuivreuses ou encore de douilles de cartouches de fusil européen. La conversion massive au christianisme à partir de la fin du 19e siècle a conduit à l'abandon de ces reliquaires et de leurs gardiens sculptés.

54

Figure de Yemandja, divinité des eaux Vers 1950 Brésil, Salvador de Bahia Plâtre peint, coquillages, aluminium, fer, perles

55

Masque sibondel, cheval ailé al-Burâq Entre 1950 et 1960 Style Baga Guinée Bois, pigments chimiques La structure du sibondel est très proche des castelets de marionnettes bamana et bozo du Sahel, à plus de 1000 kilomètres de la région baga. La forme est apparue vers 1935 par l'intermédiaire du sculpteur baga, Kanfori Kinson. Cette transmission formelle serait passée par les jeunes hommes baga et bamana enrôlés dans la construction de la voie de chemin de fer entre Conakry (à l'ouest de la Guinée) et Kankan (à l'est).

56

Masque sibondel, cheval ailé al-Burâq Entre 1950 et 1960 Style Baga Guinée Bois, pigments chimiques Musée du quai Branty-Jacques Chirac, Paris Inv. 73.1964.16.8 La structure du sibondel est très proche des castelets de marionnettes bamana et bozo du Sahel, à plus de 1000 kilomètres de la région baga. La forme est apparue vers 1935 par l'intermédiaire du sculpteur baga, Kanfori Kinson. Cette transmission formelle serait passée par les jeunes hommes baga et bamana enrôlés dans la construction de la voie de chemin de fer entre Conakry (à l'ouest de la Guinée) et Kankan (à l'est).

57

Masque anthropomorphe kondem 20e siècle Style Malinké musulman. Guinée Bois, aluminium, alliage cuivreux, miroir

58

Figure d'ombres: 'Antara, héros bédouin Fin du 19e - début du 20e siècle Syrie, Damas Cuir, pigments ‘Antara ibn Chaddad est un poète chevalier à (a bravoure légendaire. Son père était l'un des chefs d'une grande tribu arabe, les Banu 'Abs. Sa mère, Zabiba, était une esclave abyssine (éthiopienne). Tout au long de son recueil, 'Antara mettra en avant, avec subtilité et force, sa fierté d'être noir de peau tout comme il parviendra, grâce à son génie poétique, à triompher des préjugés qui le condamnaient à une condition servile.

59

Statue de missionnaire catholique Début du 20e siècle Style Kongo Yombe Angola, enclave de Cabinda Bois, peinture Statue de la vierge Marie avec l'Enfant Jésus Début du 20e siècle Madagascar Bois, fibres végétales, verre

60

LE JUDAÏSME Ménélik 1er, fils du roi Salomon et de la Reine de Saba (10e siècle av. notre ère), est le premier roi juif africain établi en Éthiopie. À la fin du 15e siècle, des juifs européens sont chassés d'Espagne et du Portugal vers le Maghreb, le Cap-Vert et la côte sénégambienne. Le voyageur Léon l'Africain mentionne au 16e siècle la présence de juifs africains à Tombouctou. Encore aujourd'hui, des lignages africains se reconnaissent dans l'une des légendaires « dix tribus perdues » de l'Ancien Testament et se convertissent au judaïsme. Si la religion juive reste marginale en Afrique subsaharienne, des mouvements panafricanistes africains-américains du 20e siècle revendiquent leur origine africaine juive.

61

La légende de la reine de Saba et du roi Salomon Vers 1930 Style Amhara Éthiopie. Addis Abeba Huile sur toile

62

LA REINE DE SABA Le récit de la reine de Saba et du roi Salomon est commun au judaïsme, au christianisme et à l'Islam. Il incarne la conversion aux religions du Livre. La protagoniste serait éthiopienne ou yéménite. Dans l'Ancien Testament, c'est à Jérusalem que la Reine de Saba rencontre le roi Salomon « avec un équipage très considérable, des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité, et des pierres précieuses ». De leur union naît Ménélik, qui aurait dérobé les textes hébraïques sacrés dits « Table de la Loi ». Cet épisode légendaire se serait déroulé vers le 10e siècle avant notre ère.

63

Sceau de Salomon Fin du 19e siècle Éthiopie Fer

64

Fer d'esclave Début du 20e siècle Collecté en Éthiopie, Addis Abeba Fer

65

Ex voto « Le Saphir » 1741 Huile sur toile Conservée dans la chapelle des Marins de la Cathédrale de La Rochelle DRAC Nouvelle Aquitaine/CRMH Cet ex-voto était destiné aux marins français qui embarquaient sur les bateaux de traite négrière. Les principaux ports de traite français étaient établis à Nantes, Lorient, La Rochelle et Bordeaux.

66

Poteau funéraire 20e siècle Style Dayak Indonésie, Grandes îles de la Sonde, Kalimantan. Bois de fer

67

Poteau funéraire Fin du 19e - début du 20e siècle Style Bongo Soudan du Sud Bois

68

Masque d'initiation masculine ejumba Vers 1880 Style Diola Sénégal Casamance Fibres végétales, cornes de bœuf, coquillages, graines d’abrus precatorius.

69

Tête de roi l’autel palatial Entre 1800 et 1850. Style Edo, Nigéria. Bénin City Alliage cuivreux Du 13e au 16e siècle, les alliages cuivreux de Bénin City sont réa¬lisés à partir de matières premières régionales. Le savoir-faire est transmis par les forgerons d'Ifé, plus au nord. Dès le 16e siècle, les Portugais transforment le cuivre congolais en bronze, notamment sous forme de manilles. Ils en échangent près de 30 tonnes avec Bénin City, une partie est réutilisée pour les œuvres royales.

70

Bracelet orné de figures animales stylisées Vers le 16e siècle Style Yoruba Nigeria Alliage cuivreux

71

Masque funéraire mi-homme mi- buffle Fin du 19e - début du 20e siècle Style Chamba Nigeria, région du fleuve Bénoué Bois

Masque de la société d'initiation masculine du kono Fin du 19e - début du 20e siècle Style Bamana Mali, village de Dyabougou Bois, sang animal, matériaux organiques

72

Masque bovidé nyatti Fin du 19e siècle - début du 20e siècle Style Douala Cameroun, ville de Douala Bois, fer, pigments

73

Masque banda homme, crocodile, caméléon, antilope et serpent Fin du 19e - début du 20e siècle StyleNalou Guinée Bois, pigments, métal

74

Masque heaume kiyunde Début du 20e siècle Style Tabwa République démocratique du Congo, frontière Zambie et Tanzanie Bois, clous de tapissier

75

Couple royal Lueji et Chibinda Ilunga 19e siècle Style Tshokwe Angole, Province Lunda du sud

76

Sceptre surmonté de la figure du héros Chibinde llunga Fin du 18e - début du 19e siècle Style Tshokwe Angola Bois

77

Aigue marine. Béryl Namibie, Erongo

78

Sommet de masque Vers 1950 Style Baga Guinée Bois, pigments Ce masque masculin révèle les ambitions de la vie future d'un jeune homme, les routes aériennes sont évoquées par le pélican. L'oiseau porte aussi sur son dos deux jeunes femmes africaines encadrant un colon. Il tient entre ses mains un masque baga. Il pourrait s'agir d'Henri Labouret, administrateur colonial français, qui collecta dans les années 1930 de nombreux objets en Guinée et au Cameroun pour le musée de l'Homme (Paris). Aujourd'hui, l'avion a supplanté l'image de l'oiseau sur ce type de masque

79

Porte de maison, dite du « capitaine Marchand dans son hamac » Début du 20e siècle Style Baoulé Côte d’Ivoire Bois, pigments, cheveux

80

Autel aux emblèmes du roi Béhanzin Bénin. Abomey Alliage cuivreux, argent

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

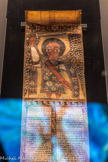

ICÔNE REPRÉSENTANT SAINT MARC (?) TENANT LE LIVRE DES ÉVANGILES Égypte, VIe siècle Bois de sycomore, peinture à l’encaustique Cette peinture sur bois représente un évêque tenant les Évangiles et témoigne de l’art de l’icône dans l’Égypte chrétienne ancienne. Elle comporte une inscription copte indiquant: « Notre père, Marc l’Évangéliste ». Le terme d’« évangéliste » peut renvoyer dans l’Antiquité tardive à celui qui proclame l’Évangile lors de la messe. Mais on ne peut exclure qu’il s’agisse de l’évangéliste Marc lui-même qui fut évêque d’Alexandrie et entreprit l’évangélisation de l’Égypte.

122

MOSAÏQUE DE PAVEMENT AVEC LA REPRÉSENTATION DE LA VILLE DALEXANDRIE Église Saint-Jean-Baptiste, Jérash, Jordanie, vers 531 Mosaïque de pavement Cette mosaïque provient du pavement de l’église Saint-Jean-Baptiste située dans la ville antique de Jérash, au nord d’Amman en Jordanie. Elle date de 531 et représente la ville d’Alexandrie, dont le nom est inscrit en grec. La cité d’Égypte, siège d’un des cinq patriarcats, était alors un phare spirituel et intellectuel de l’Empire romain d’Orient, en rivalité avec Antioche, capitale de la Syrie romaine. La Jordanie, ancienne province de Palestine, conserve de magnifiques mosaïques, exhumées à l’occasion de fouilles. Celle que nous exposons est l’une des rares qui soient transportables.

123

TISSU DE SOIE AVEC SCÈNE DE L’ANNONCIATION Syrie (?), vers 800 Soie polychrome, tissage en sergé Ce précieux fragment en soie fut retrouvé avec des pièces semblables dans la chapelle du Sancta Sanctorum de la basilique du Latran à Rome (1905). Il faisait partie d’un ensemble de tissus et d’objets somptueux offerts par les papes d’origine orientale aux églises de Rome. La Vierge est assise sur un trône richement décoré, filant la laine pourpre destinée au voile du temple de Jérusalem, tandis que l’ange Gabriel, vêtu d’or et de blanc, les ailes comme en mouvement, vient lui annoncer qu’elle va porter un enfant. Le fragment faisait partie d’une pièce de tissu plus large où le motif en médaillon était répété.

124

La ville de Doura-Europos, près de l’Euphrate, a révélé la plus ancienne chapelle privée ornée de fresques aujourd’hui connue. Au IIIe siècle, alors que la pratique du christianisme est encore illégale, les chrétiens se réunissent dans des lieux privés, comme la . maison (domus). Ce lieu va perdre sa fonction domestique pour devenir un véritable lieu de culte : la domus écclesiae. Cette nouvelle utilisation s’accompagne de modifications architecturales et décoratives, et notamment d’une iconographie inédite privilégiant les symboles de bienveillance et d’espérance, à : l’image, du message du Christ. Ces deux fresques provenant d’un baptistère font partie de la première représentation connue du cycle complet de la vie du Christ. FRESQUE REPRÉSENTANT LÀ GUÉRISON DU PARALYTIQUE FRESQUE REPRÉSENTANT LE CHRIST MARCHANT SUR LES EAUX Doura-Europos, Syrie, 232 Fresque

125

L’ÉVANGÉLISATION ET LES PREMIÈRES COMMUNAUTÉS CHRÉTIENNES L’évangélisation s’est faite en araméen, langue du Christ et en grec, langue la plus couramment utilisée dans la partie orientale de l’Empire romain. Elle est rattachée aux figures des apôtres, envoyés par le Christ lui-même pour faire connaître son message après sa mort. Selon la tradition, Alexandrie fut évangélisée par l’apôtre Marc tandis que les apôtres Pierre et Paul se rendirent jusqu’à Rome, Paul partant d’Antioche et Pierre de Jérusalem. C’est à l’apôtre Thomas, et ses disciples Addaï et Mari, qu’est attachée l’évangélisation de la Perse et de l’Inde. Les Évangiles, transmis en grec, de même que la Bible, dans sa version grecque, sont rapidement traduits en d’autres langues, comme le syriaque (nom donné à l’araméen dans son usage chrétien) mais également le copte, la langue des chrétiens d’Égypte.

126

TEXTILE AU CHRISME Egypte, Ve siècle Tapisserie

127

MAIN VOTIVE TENANT UNE CROIX Égypte ou Palestine, Ve-VIe siècle Bronze coulé

128

RELIQUAIRE Tell Hesban, Jordanie, 505 Marbre

129

NAISSANCE DU CHRISTIANISME EN ORIENT L’ancienneté des communautés chrétiennes du Proche-Orient remonte au Christ lui-même. De son vivant, sa renommée s’était répandue dans les régions de sa prédication en Galilée, en Judée et à Jérusalem, mais également au Liban en Syrie, en Transjordanie et en Égypte. Dès sa mort, puis sur les pas des Apôtres, des communautés chrétiennes se constituent, d’abord dans les milieux juifs, avant de s’ouvrir aux païens. C’est à Antioche, capitale de la Syrie romaine, que le nom de «chrétiens» a été pour la première fois donné aux disciples du Christ. Le christianisme gagne l’ensemble du pourtour de la Méditerranée en moins de deux siècles, mais c’est avant tout dans cette partie orientale de l’Empire romain qu’il se développe le plus fortement. La Syrie et l’Égypte sont parmi les régions les plus christianisées au IIIe siècle. L’Empire perse voisin (Irak et Iran actuels) voit également se développer des communautés chrétiennes, évangélisées à partir de la ville d’Édesse (actuelle Urfa en Turquie). Subissant des persécutions régulières, le culte chrétien s’organise le plus souvent dans l’intimité des maisons particulières. On appelle ces lieux de culte privés domus ecclesiae, «maison de l’assemblée».

130

CODEX SINOPENSIS (ÉVANGILE SELON MATTHIEU) Guérison des deux aveugles de Jéricho Syrie, VIe siècle Codex, parchemin Le Codex Sinopensis doit son nom au port de la mer Noire où il a été découvert à la fin du XIXe siècle. Le texte grec a été écrit à l’encre d’or sur un parchemin uniformément teint en pourpre, qui est, dans l’Empire byzantin comme dans la majorité des civilisations, la couleur du pouvoir. Le manuscrit est illustré et présente plusieurs miracles dont celui de la guérison des deux aveugles de Jéricho

131

Fragment de relief : Saint Marc et ses successeurs ( ?). Alexandrie (?), VIIe siècle (?) Ivoire teint

132

PLAQUE AVEC LE CHRIST ENTRE SAINTS PIERRE ET PAUL; APPARITION DE L’ETOILE AUX BERGERS Méditerranée orientale, Ière moitié du VIe siècle Ivoire teint

133