1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

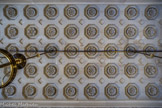

Au centre du plafond, ce tableau représente la reine majestueuse, assise sur des nuages, et recevant des mains de la Paix un faisceau de flèches qu'elle s'apprête à nouer. Ce tableau longtemps attaché au nom du peintre Jean Mosnier (1600-1656) a récemment été attribué à Philippe de Champaigne (1602-1674). Le tableau central est encadré d'une série de huit sybilles qui étaient situées dans l'oratoire de la Reine. L'auteur de ces peintures reste inconnu.

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

Groupe en marbre de J. Pollet (Achille et Déidamie ; 1854).

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154